发布时间:

来源: 欧中之声

欧中之声讯|(记者 杜国勇)2025年4月19日22点55分(意大利时间),我敬爱的挚友张焰先生在意大利与世长辞。这位在中西艺术交流中具有重要地位的艺术家,永远离开了他热爱的世界。

这位从四川内江街巷走向广阔天地的杰出画家,正值艺术创作的鼎盛时期,却在意大利的土地上悄然谢幕。他终究没能抵过命运的安排,生命定格在62岁的中年时光。张焰的离开,就像一颗持续发光的金星突然坠落于茫茫夜空,艺术界同仁们谈起他,眼底总藏着难掩的痛惜——那个总在画布前推敲色彩的身影,确实是再也见不到了。

这位从四川内江街巷走向广阔天地的杰出画家,正值艺术创作的鼎盛时期,却在意大利的土地上悄然谢幕。他终究没能抵过命运的安排,生命定格在62岁的中年时光。张焰的离开,就像一颗持续发光的金星突然坠落于茫茫夜空,艺术界同仁们谈起他,眼底总藏着难掩的痛惜——那个总在画布前推敲色彩的身影,确实是再也见不到了。

张焰的艺术起点,始于上世纪七十年代中期,当时年仅12 岁的他,便一头扎进中国传统绘画的浩瀚海洋。17 岁时,西方油画技法的浪潮又将他卷入另一片充满魅力的艺术天地。少年时期的张焰,在中西艺术的滋养下茁壮成长。在传统国画的墨韵中,他细细品味东方美学的含蓄与深远;在西方绘画技巧里,他努力汲取写实与光影的精妙。这般独特的艺术经历,如同为他搭建了一座连接东西方艺术的桥梁,使张焰的作品既蕴含着中国画空灵悠远的意境,又展现出西方油画的真实质感,仿佛是东西方艺术跨越时空的一场深情对话。

从1992 年至 2002 年,张焰转身成为一名电视纪录片编导,他的脚步踏上了西藏高原这片神秘而神圣的土地。尤其是在那长达五年的西藏生活中,他与当地的自然、人文以及佛教精神亲密接触。他穿梭于雪山圣湖之间,与质朴的藏民交谈,深入寺庙感悟佛教的深邃教义。这些切身体验,如同点点繁星,汇聚成他艺术创作的星河,成为他取之不尽、用之不竭的灵感源泉。此后,藏传佛教文化和西部少数民族生活便成为他创作的核心主题,他用油画这一西方艺术媒介,淋漓尽致地展现着东方精神的独特内涵。

2013 年诞生的《臂弯》,无疑是张焰艺术生涯中的一座丰碑。清晨的阳光,如同温柔的纱幔,轻轻洒在藏族母亲和女儿身上。母亲的臂弯,宛如最温暖的港湾,紧紧拥抱着女儿,那温馨的画面,直击人心。在这幅现实主义油画中,张焰展现出令人惊叹的艺术融合能力。他将西方油画细腻的写实技法与中国工笔山水的灵动笔法完美结合,使得画面既有着油画的质感,将人物与场景刻画得栩栩如生,又弥漫着东方意境的韵味,让人仿佛能感受到那份超越画面的宁静与祥和。

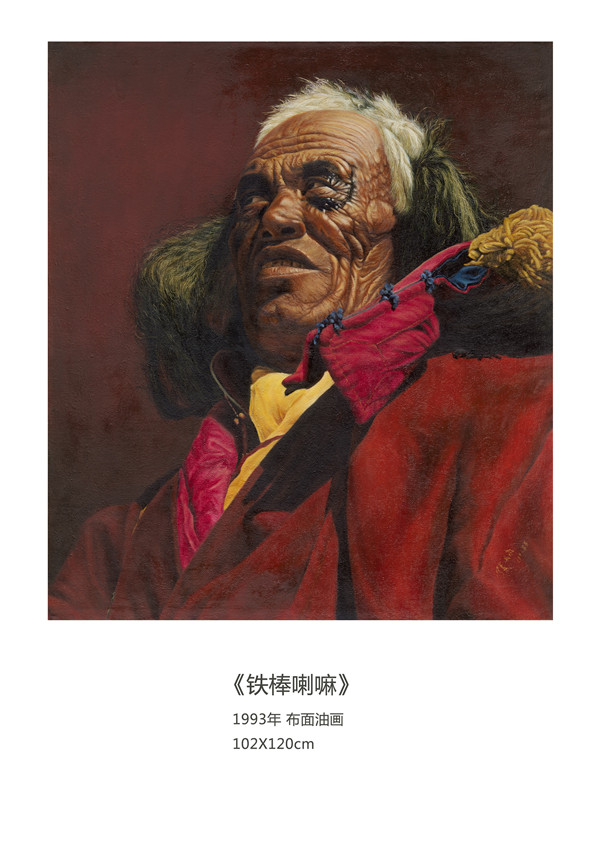

在他漫长的艺术生涯中,佳作如繁星般闪耀。《铁棒喇嘛》与《臂弯》更是其中最为耀眼的两颗。2017年,带着对文化交流的热忱与对和平的美好期许,张焰将这两幅饱含心血的作品捐赠给梵蒂冈。它们作为中国人民的珍贵礼物,通过朱建程先生之手,呈现在教宗方济各面前,并被梵蒂冈博物馆永久珍藏。这一历史性的时刻,不仅是对张焰艺术成就的高度认可,更是梵蒂冈博物馆首次将在世艺术家的作品纳入永久收藏,足以载入艺术史册。

张焰始终以艺术为桥梁,积极投身于促进不同文化和信仰间的交流与理解。2020年,新冠疫情如一场风暴席卷全球,梵蒂冈也未能幸免。在这艰难时刻,张焰毫不犹豫地伸出援手,捐赠医用口罩,为梵蒂冈送去了温暖与希望。而在 2019 年,他的作品《祈祷》曾远渡重洋,在美国展出,将东方精神的种子播撒到世界的另一处角落,让更多人领略到东方文化的独特魅力。

在张焰众多作品中,《雪圣》占据着极为特殊的位置。这幅以冈仁波齐圣山为主题的炭笔素描,承载着他的信仰与感动。1994年和1996 年,张焰两次踏上朝圣之路,在严寒的环境中,他被当地人们坚定的信仰和质朴的人性深深打动。这份感动,最终凝聚在笔下,化作《雪圣》。2017年5月,当张焰把这幅饱含深情的作品赠予教宗方济各时,教宗被深深触动,将其挂在寝室内,长久相伴。《雪圣》不仅连接起了两种不同的信仰,更象征着文化的融合与和平的美好愿景。正如张焰曾深情所言:“一定要把我亲眼见到、感受到的西藏生命带到全世界。” 而《雪圣》,正是他实现这一理想的有力见证。

2018年,张焰的作品在梵蒂冈与故宫的双向艺术展中大放异彩,成为文化交流的重要使者。同年,他还接到为教宗若望保禄一世绘制封圣肖像画的邀请。他潜心创作,那幅面带祥和笑容的肖像,在圣彼得广场面对25万信众揭幕时,瞬间成为焦点。画中的教宗,仿佛穿越时空,传递着慈爱与和平,这幅作品也因此成为艺术外交的经典之作。

彼时,中梵关系正逐步改善。自2018年起签署的《临时主教任命协议》,并三度续签,确立了教宗在中国主教任命的精神共识。张焰的艺术交流活动,恰似在这一历史进程中架起的一座文化桥梁,为推动中梵之间的理解与沟通贡献着独特的力量。

张焰用他的画笔,谱写着信仰、和平与希望的乐章。他以自身的艺术实践,让我们坚信,艺术拥有无穷的力量,能够跨越千山万水,打破文化与宗教的隔阂,将不同的人群紧密相连。如今,张焰先生已然离去,但他笔下的圣洁雪山,仿佛依然矗立在天地之间,散发着神圣的光芒;他画中的慈爱笑容,也依旧温暖着每一个看过他作品的人。他的一生,是将美与善播撒人间的一生,是为东西方文化交流不懈努力的一生。斯人已逝,风范长存。愿张焰先生在天国安息,他的画笔仿佛化作了天空中的星辰,照亮我们在艺术与文化交流道路上继续前行。我们也将在他留下的作品中,永远感受他澄澈炽热的灵魂。

2025年3月,张焰先生微信留言,仍在认真思考中梵关系。他的文字温和而坚定,语气平实却充满担当。

附录:张焰先生临终前致作者的建议(2025年3月)

中国和梵蒂冈之间的关系维护,需要在相互尊重、平等对话的基础上,通过多方面的努力来逐步推进。以下是一些具体的建议:

1. 坚持一个中国原则

梵蒂冈应明确承认并遵守一个中国原则,断绝与台湾的所谓“外交关系”,这是改善中梵关系的前提和基础。梵蒂冈在这方面已经与台湾的外交关系降格为代办,其目的就是想与中国建立外交关系。

2. 加强高层沟通与对话

双方应继续保持高层对话,就双边关系、宗教事务以及国际热点问题进行深入沟通,增进了解与互信。近年来,中梵通过主教任命临时协议的签署和续签,已经在这一方面取得了积极进展。我是见证了上三次临时协议的签署,第一次签署就受到美国国务卿彭培奥的阻止,但是教宗方济各没有受到这方面的干扰,继续签署。

3. 妥善处理宗教事务

在宗教领域,双方应尊重彼此的主权和宗教事务管理原则。梵蒂冈应尊重中国天主教的独立自主,支持中国天主教徒在爱国的前提下开展宗教活动。同时,双方可在主教任命等问题上继续探索符合双方利益的解决方案。梵蒂冈大主教阿雷塔2017年到访,中国社科院和人民大学做了讲座,回到罗马正好赶上梵蒂冈的大会,题目是《中国与梵蒂冈的未来》,阿雷塔在上面讲话,他说中国事务多听中国官方的意见和建议。

4. 推动宗教交流与合作

双方可在宗教文化交流方面加强合作,促进天主教在中国的本土化发展,同时推动中国天主教徒与普世天主教会的交流。例如,邀请中国天主教徒参加梵蒂冈的宗教会议,增进双方的理解与互信。2024年这方面的活动已经开始。

5. 建立稳定的合作机制

梵蒂冈希望在中国设立常设办事处,这被视为中梵关系的重大升级。双方可在这一基础上,进一步探索建立稳定的合作机制,为未来的长期关系奠定基础。

6. 避免外部势力的干扰

中梵关系的发展应避免受到外部势力的干扰,特别是美国等西方国家试图将梵蒂冈拉入反华阵营的行为。双方应保持独立自主的外交立场,共同维护双边关系的稳定发展。

7. 增进民间交流与理解

通过文化交流、学术合作等方式,增进中梵两国人民之间的相互了解和友谊。这不仅有助于改善双边关系,还能为两国关系的长期发展营造良好的社会氛围。在民间交流方面,2017年梵蒂冈博物馆就收藏了中国艺术家两幅油画作品,这也是近百年来梵蒂冈收藏的第一位在世画家作品。2022年梵蒂冈请这位画家,为去世的教宗绘制油画肖像作品,为了封圣而作。

总之,中梵关系的维护需要双方共同努力,通过平等对话、相互尊重和务实合作,逐步消除分歧,推动两国关系的健康稳定发展。