发布时间:

来源:

韩国新华网

陈 竟

著名非物质文化遗产研究专家田青先生在他写的文章《两岸如何面对中华传统文化》中指出:“我们面对的问题己经不是传统文化要不要保护了,而是怎样引导,怎样传承,怎样让传统文化在‘热’的情况下不失去本身的特性。”我深有体会,非常赞同他的观点。为此,我就中国民间剪纸的发展导向谈些看法。

我国民间剪纸历史悠久。早在三千多年的夏商时期,我们的祖先就创造了在金属箔片、布帛、兽皮、鱼皮、树叶等薄片材料上剪镂形纹的技艺。到汉代发明纸张后,这种技艺材料就应用到纸质上,成为名符其实的“剪纸”,一直流传民间。随着我国古代对外开放、丝绸之路的开通,我国民间剪纸艺术传播到世界。我们调查,至今全球五大洲许多国家都有剪纸。这门艺术形式己成为世界性的民间艺术灿烂之花。它的历史之久,作者之多,流传之广,内蕴之深,影响之大,是世界上任何民间艺术形式难以比拟的。中国作为世界剪纸的发源地和深厚的传统文化,已成为联合国教科文组织唯一批准的世界非物质文化遗产项目。同时,也是中国非物质文化遗产项目之一。

自从中国剪纸成为世界非物质文化遗产项目之后,濒临衰落的中国民间剪纸受到政府和国民的重视,各地成立剪纸组织,举办剪纸展览,出版剪纸书籍,组织剪纸培训班,学校开设剪纸课,争报县、市、省、全国非遗传承人等,这门民间技艺逐渐得到修复与维护,火热起来。这本来是令人高兴的事。但我却由高兴转向担忧、痛心。为什么呢?因为我在热闹中看到了一系列的乱象与挑战,主要表现在以下几方面。

伪非遗、假手艺的剪刻纸到处泛滥

我国向联合国教科文组织申报剪纸为世界非物质文化遗产,是以历史悠久、民俗深厚、技艺独特的传统民间剪纸申报成功的。我们需要抢救、修复、保护的是这些传统民间剪纸。可是,近年来,由于不懂非遗剪纸的官员、“专家”、画家、商人的参与炒作,己经背离了非物质文化遗产“抢救为主、保护第一、合理利用、传承发展”的方针,他们以政绩、赚钱为目的或以“创新”为借口,错误地将我国传统民间剪纸引导到产业化、低俗化、绘画化、西洋化、机器化的发展道路。有的地方官员,为了“政绩”和经济利益,自我吹嘘,盲目开发剪纸产业园,获取上级拨发的文化资金;有的“专家”认为“中国传统民俗剪纸已经衰落为消失的母亲河”、“民间剪纸发展的高峰期已经过去、创作的黄金时代已经过去,最后将走向消亡,今后重点发展的是画家操持的表现新内容或明确主题思想的新剪纸,这是一种具有现代生活气息和时代感的新型美术品种”、“中国剪纸艺术己经发生了‘胚变’”、“剪纸艺术由传统向现代嬗变”、“要发展学院派的现代剪纸”,极力贬低传统民间剪纸,鼓吹剪纸产业化、低俗化、绘画化、西洋化、机器化,甚至有人狂言“剪纸就是过了刀的画,根本不存在民间剪纸,农村老大娘算什么剪纸大师,我才是刻纸大师”,公然提出“要颠覆传统”、“颠覆中国剪纸界,化下里巴人为阳春白雪”;有的商人公开叫嚷他们是“发展中国剪纸的主力”、“我搞剪纸就是为了赚钱”,为此,他们不择手段,抄袭、剽窃、倒买倒卖他人作品,花钱买荣誉证书称号,用电脑、激光机器批量生产刻纸;有的剪纸展览大赛评委绝大多数是外行官员和无资格水平低的假专家,评奖不公平,良莠不分;有的不懂剪纸非遗的媒体记者编辑盲目宣传。由于上述原因,致使在剪纸展览、旅游市场上到处出现许多变异、假冒、低劣、失去中国传统民间剪纸特性的剪刻纸。

文化产业是发展我国经济的战略方针。但不是所有的文化都能搞产业,特别是以“抢救为主、保护第一”的非物质文化遗产,更要慎重对待。剪纸作为非物质文化遗产,可以合理利用其技艺资源创意衍生品投入市场,产生一定的经济效益,改善提高剪纸传承人的生活,保护他们的积极性和传统技艺。但如果一味为了赚钱,成为市场经济的奴隶,充满铜臭气,那是糟蹋、破坏剪纸非遗。

学校和社会剪纸教育

思想、教学方法的误导

我从事民间剪纸(非遗剪纸)教育近六十年。我认为在学校和社会上开展非物质文化遗产教育,是保护非物质文化遗产的重要措施。请非遗传承人和非遗专家到学校、社区宣讲非遗知识,传授非遗技艺;在学校开设非遗课程或选修课;在大学招收非遗研究生,举办非遗研修班;政府主管非遗部门和非遗保护中心举办非遗传承人培训班、研修班,都是可行的举措。正因此,我在1985年创办了“中华剪纸函授中心”;1993年我在南京大学率先在高校中开设了“中国民俗艺术(剪纸)”选修课,第一个提出“民间艺术进校园”的倡议。现在,全国已有不少大中小学、幼儿园、青少年宫开设了剪纸等非遗技艺课。有的大学也开办了以剪纸为主的非遗研修班或招收了研究生。文化部非遗司及有的省市非遗主管部门和非遗保护中心也举办了剪纸等非遗传承人培训班。甚至有的无办学资格的社团或老年大学也办起了剪纸培训班。

看来,大家对非遗教育重视了,但是,存在的问题仍不少,最严重的问题是缺乏懂剪纸非遗知识和技艺的教师及规范的剪纸非遗教材。目前从事剪纸非遗教学的教师绝大多数是从美术学院毕业的年轻人,他们在美术学院接受的是西方美术和中国正统美术教育,对中国民间剪纸等非遗知识和技艺几乎不了解或肤浅了解。他们的教育思想和教学方法仍沿用美术学院学的那一套,殊不知美术与民间美术是两种不同的造型体系。有的教师对剪纸非遗传承没有感情,他们怎能去教好剪纸非遗课呢?即使有的教师想教好剪纸非遗课,又苦于专业知识的缺乏和技艺的不会,感到无所适应。他们只好从新华书店购买一些不规范的剪刻纸技法书,然后依照书中的教学方法,复印图样,让学生依照一些绘画化的没有传统剪纸特性的图样剪刻。结果学生只会复制,不会创作。这不仅误导了学生,脱离了培养学生制作能力、想象能力、创造能力、审美能力素质教育的目的和传统民间剪纸非遗的语言,而且使我们学校剪纸非遗教学走上了一条歪路。

现在,从事非遗保护管理工作的官员,有些人是从别的行业调进,他们不懂剪纸非遗,在办剪纸非遗传承人培训班或研修班时,竟聘请不懂剪纸非遗的“专家”来教剪纸非遗传承人,真是颠倒真假,误导学员。有的美术学院尽管打着“非遗”旗号,招收研究生,举办研修班,可是,他们并不是真心实意去教学生学习、研究、创作、传承中国剪纸非遗,而是以“创新”为幌子,去指导学生模仿西方剪纸,完全失去了中国化的民间剪纸特性,将学生引导到全盘西化的歪门邪道上。

在继承传统民间剪纸根基上

发展中国化的现代民间剪纸

我认为,剪纸非遗教学、创作、研究必须要贯彻“复兴中华民族传统文化”、“不要去中国化”的指示精神,引导青年一代继承中国传统文化,认真学习中国传统民间剪纸技艺,在此基础上努力创新,与时俱进,发展中国化的现代民间剪纸。这就是我们老一辈民间艺术专家提出的“要站在巨人的肩膀上起步”。这个“巨人的肩膀”就是传统,就是由历代前人智慧积累成的金字塔。这是我们中华民族的“魂”,如果抛弃这个民族的“魂”去发展什么“新剪纸”,是没有多大价值可谈,也不会受到人民大众的欢迎。民间剪纸是历代劳动人民在民俗生活中创造、流传、享用的一种民间艺术形式。其作者主体和主流是人民大众。它来自民间,应该回到民间,活在民间,为人民大众服务。

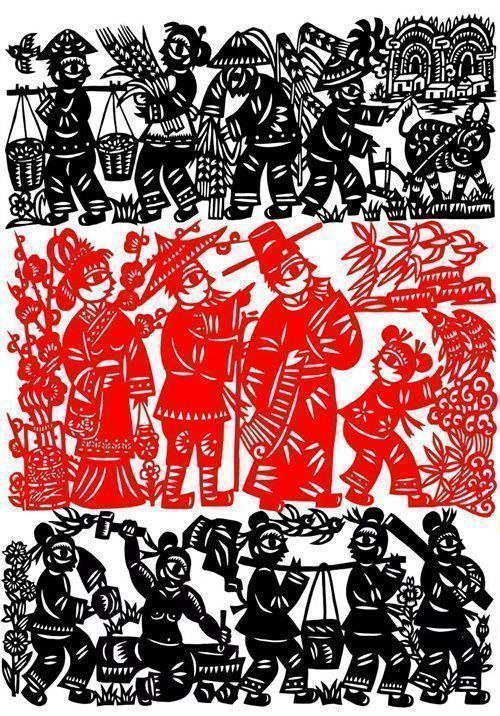

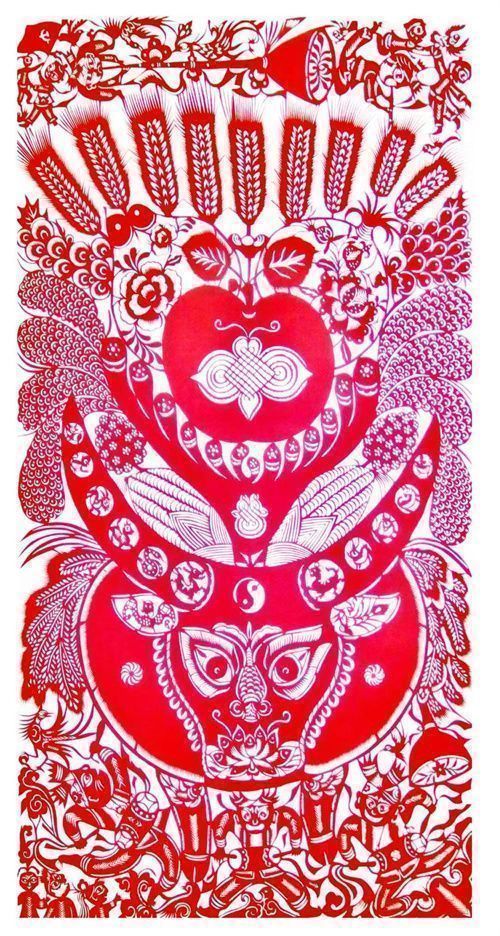

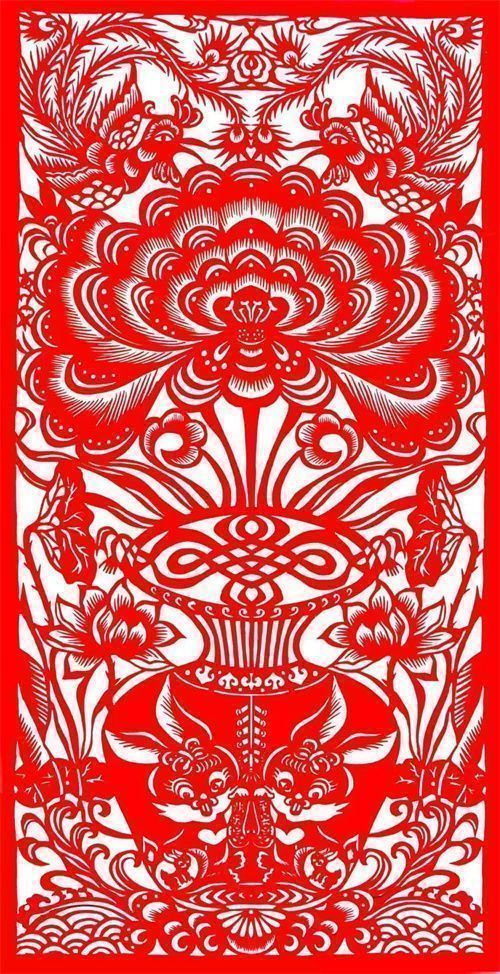

民间剪纸是意象造型。所谓“意象”,就是意念中的形象,不是自然中的形象。这种意象“以意构象,以象寓意”。为塑造“意象”,作者往往打破客观时间、空间、比例、透视、体积的限制,任意发挥主观想象,运用平面、简括、夸张、添加、拼连、套叠、装饰、复合等造型方法和象征、谐音、拟人等表现方法,寓意深厚的文化内蕴,表达作者的思想感情,反映劳动者的民俗生活。因而它的群体性、传承性、民俗性、象征性、实用性的特点最明显。随着时代的前进,传统民间剪纸也在自发地、自然地创新发展,它既保留了“巨人”母体的遗传基因,又随着时代的变化从内容和形式都在发生更新,体现了它的现代化和时尚化。现代民间剪纸比学院派画家的所谓“新剪纸”、“现代剪纸”更有广阔的发展前途。

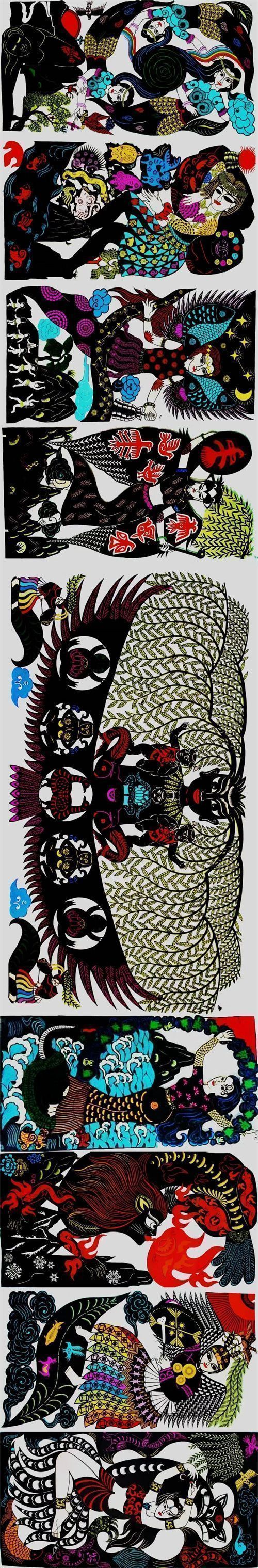

“艺术真谛在民间”,作为学院派画家应该虚心向民间学习,参照现代民间剪纸的发展道路,绝不能用洋化的艺术理念和方法去异化、改造、阻碍、误导、代替现代民间剪纸传承人的创新发展。因为中国传统民间剪纸是民间美术的组成部分,它与西方美术和中国正统美术是不同的造型体系。我们学院派画家接受的西方美术和正统美术教育较多,对中国传统民间剪纸缺少学习和了解。因而在创新中往往失去了传统文化的根基,搞出来的作品不伦不类,成为无本之木、无源之水。黄宾虹先生说:“毫不究心古法者,妄欲推倒古人,与自己创造,真无异于呓语耳?”、“初学便在脱化,无一真实全蹈虚伪。”这话是很对的。有些剪纸初学者,对传统民间剪纸的历史、特征、规律、审美、内涵等都还不了解,甚至连基本技法和表现手法都还没有掌握,便狂妄地想推翻传统,奢谈创新,这是很糟糕的。创新,不是空中楼阁,也都需要有个基础,有个“先拿到手”才能谈得到“化”的过程。否则就是个想说而说不出话来的哑巴。即使搞出来的作品,也是虚伪的,绝不是什么新东西。这种剪刻纸的“创新”,只追求形式上的现代性和新鲜劲,却丢掉了剪纸最本质的东西——是人对民俗生活的理解、对生活之美的追求、对思想情感的寄托。一句话,这种“创新”剪刻纸,脱离了民俗生活,脱离了人民大众,脱离了民间主流,脱离了生存土壤,脱离了传统根脉,失去了民间剪纸的灵魂和价值,已无民间剪纸语言和特性。这种剪刻纸怪胎的产生,只是把剪刻纸当作谋取利益的“摇钱树”,成为市场经济的奴隶,充满了铜臭气。正如一些评论家对这些所谓的“创新”剪纸的评价“只是过了刀的油画、版画、国画、漫画等绘画形式的翻版”,充满了“学生腔和西洋味、缺钙、贫血、媚态、虚假,不如现代民间剪纸有味”。

艺术是需要不断创新,与时俱进,才有生命力。但是,不能割断传统去“创新”。我们提倡继承中国传统民间剪纸,目的是为了紧跟时代,发展创新性的中国化现代民间剪纸。在创新中,要加强中外剪纸交流,这样可以互相了解,欣赏、借鉴、吸收,但务必为我融化,洋为中用,不能盲目崇洋媚外,“以洋为尊”、“以洋为美”、“唯洋是从”,全盘学习、替代、洋化。我国现代民间剪纸的创新发展绝不能“去中国化”、“去主流化”、“去人民化”,不然,就不叫中国民间剪纸了。

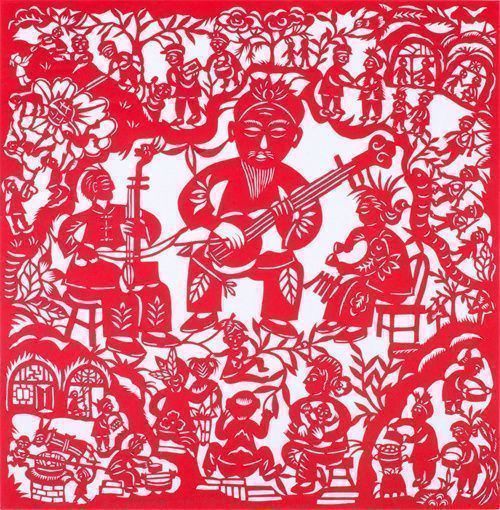

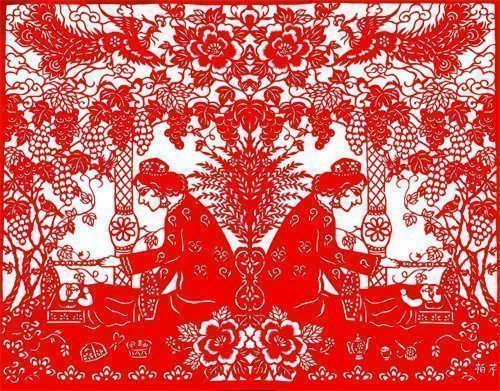

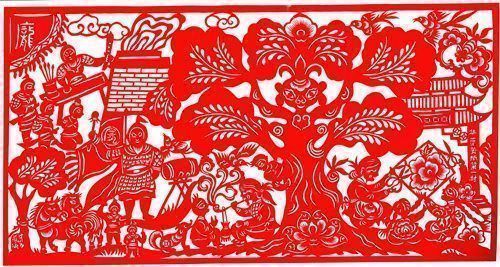

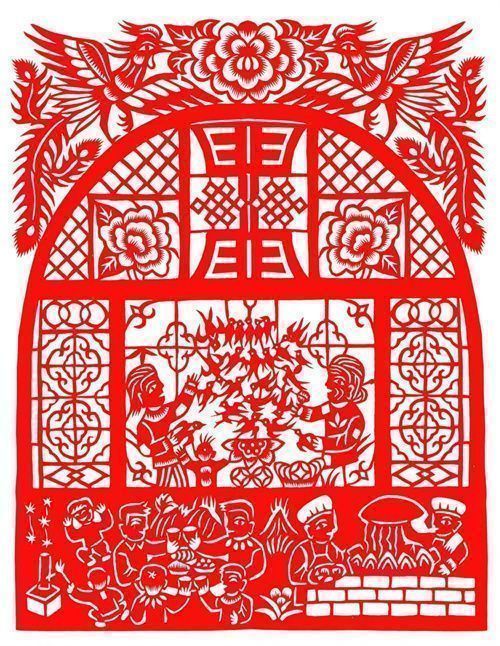

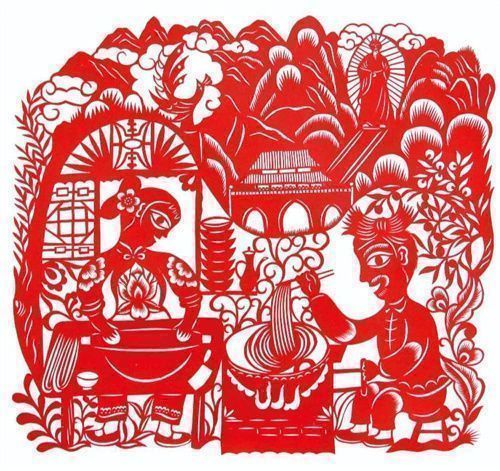

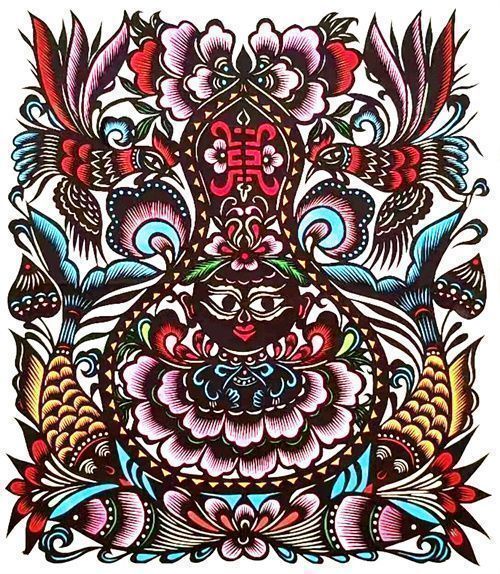

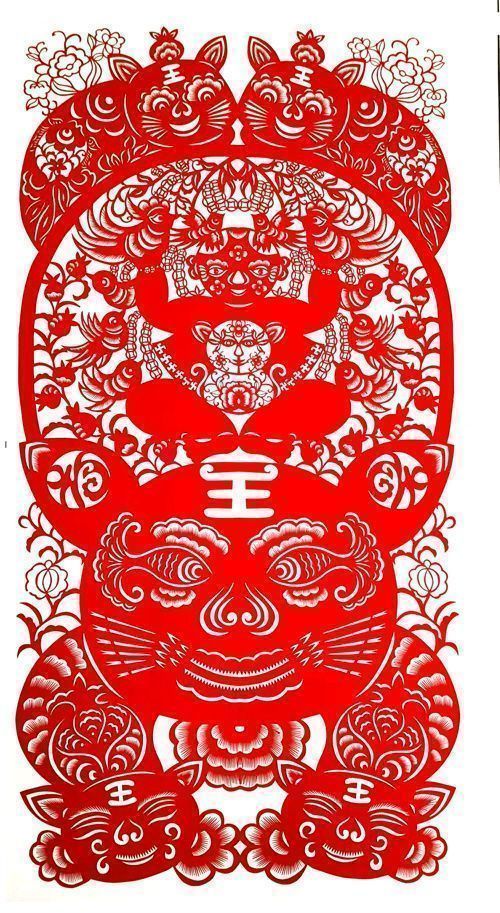

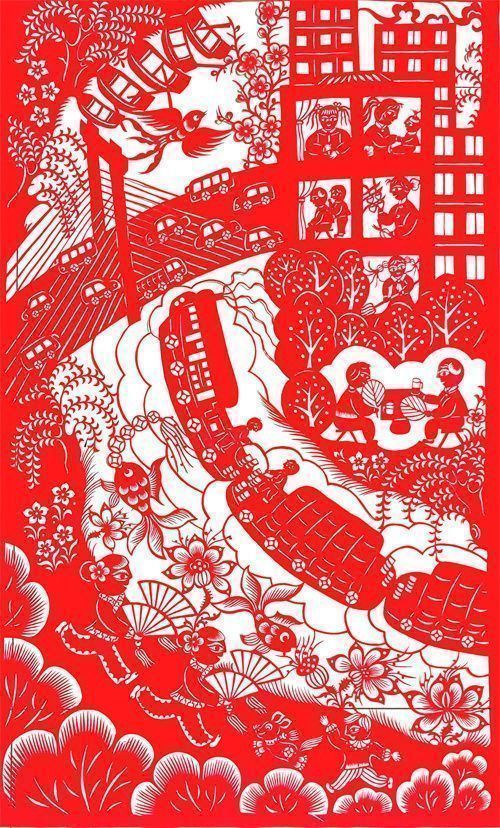

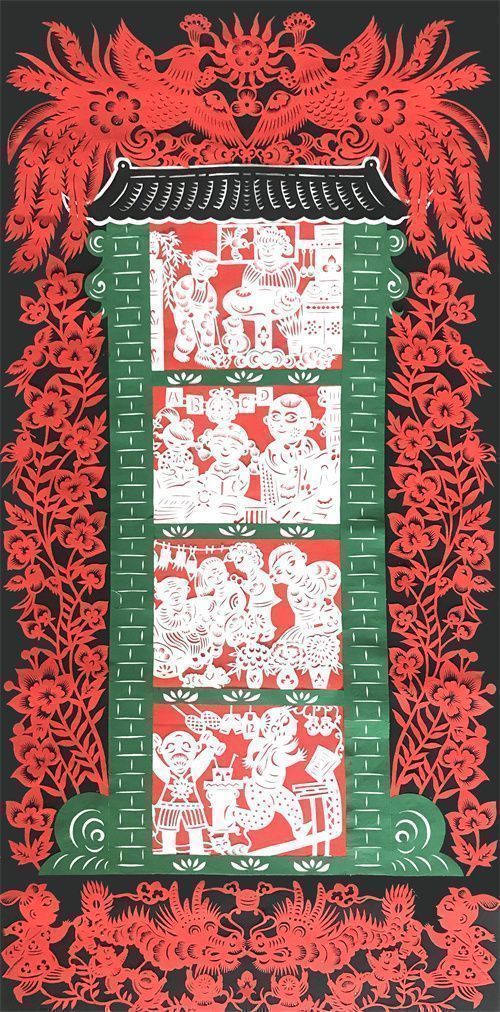

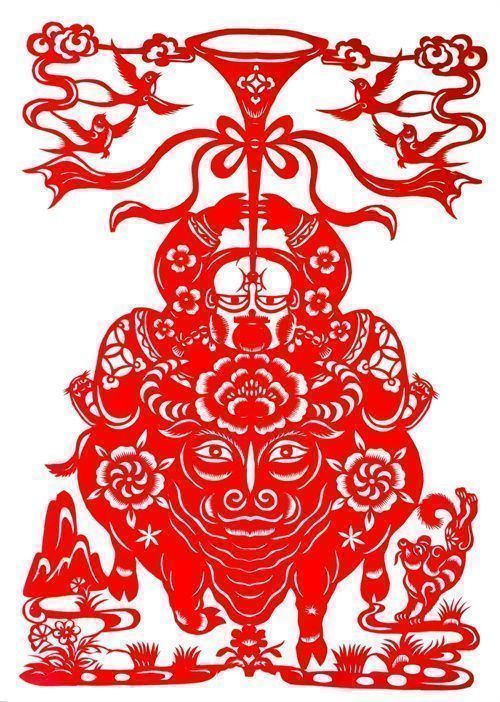

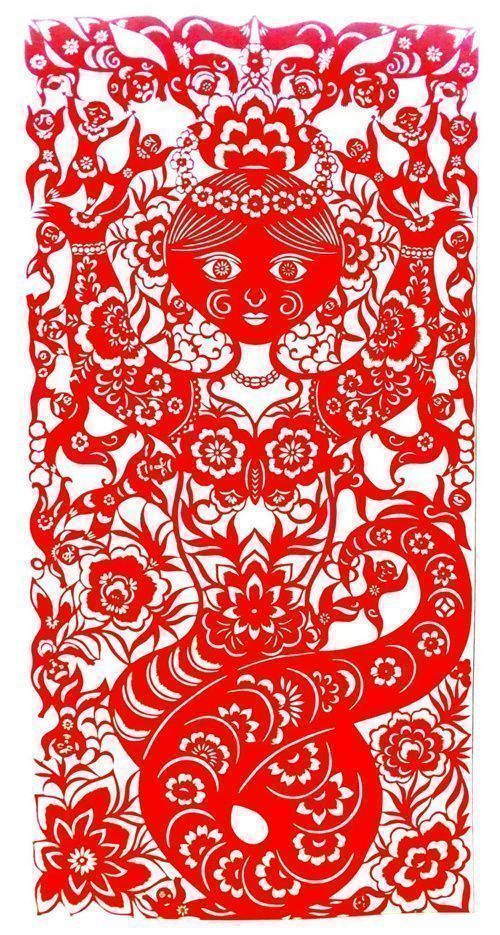

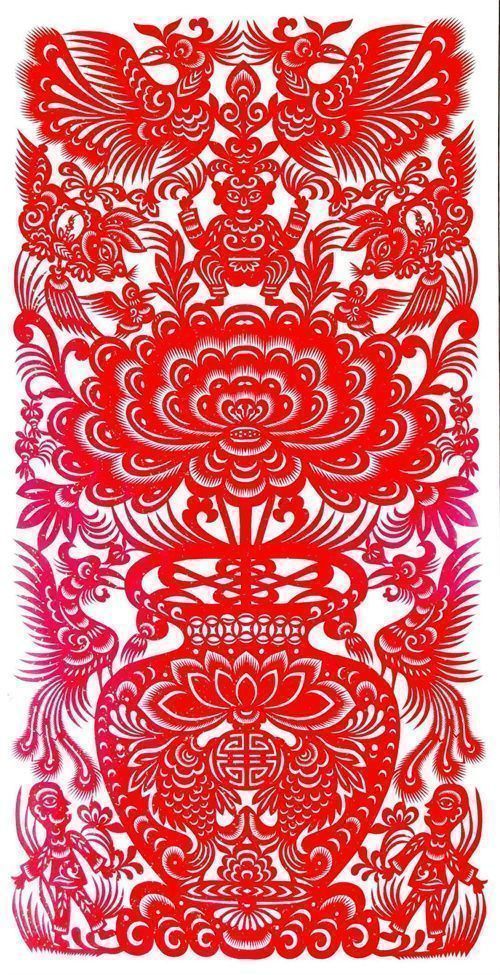

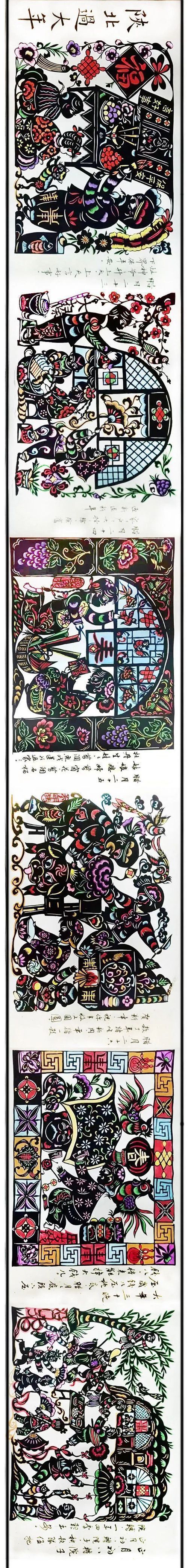

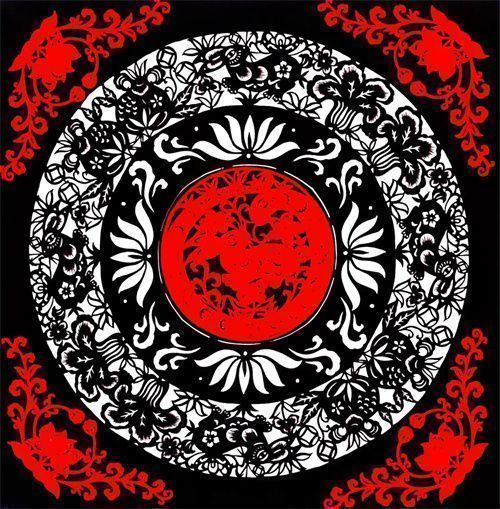

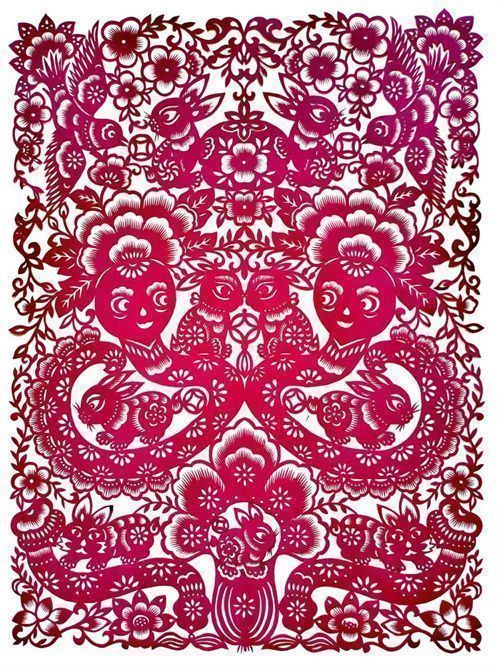

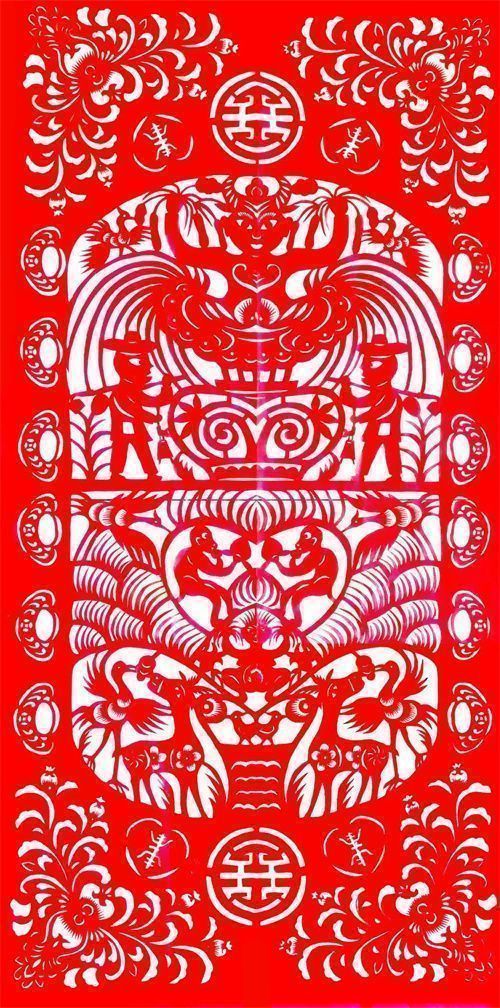

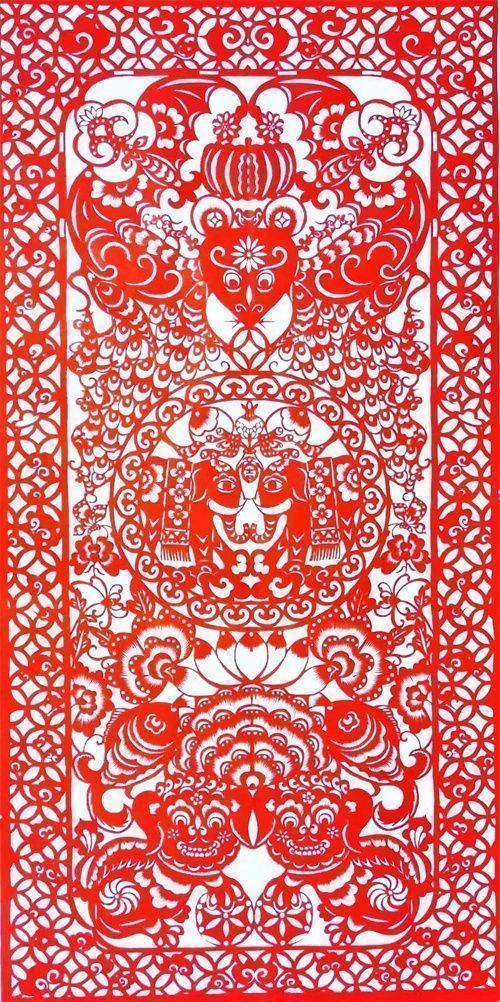

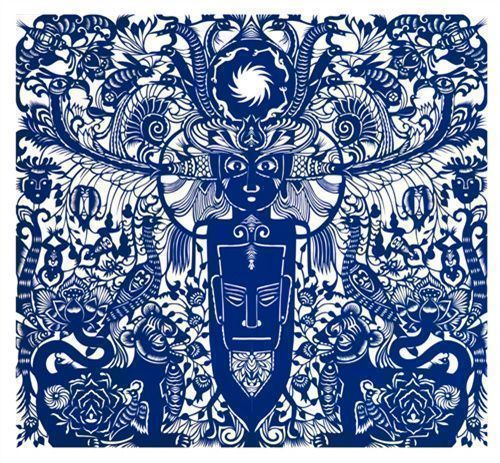

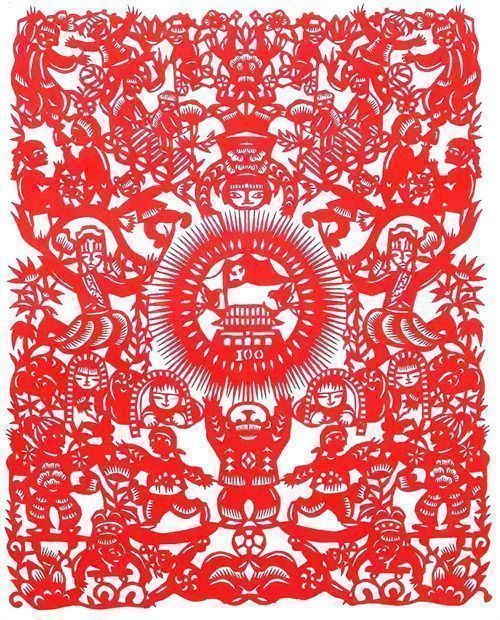

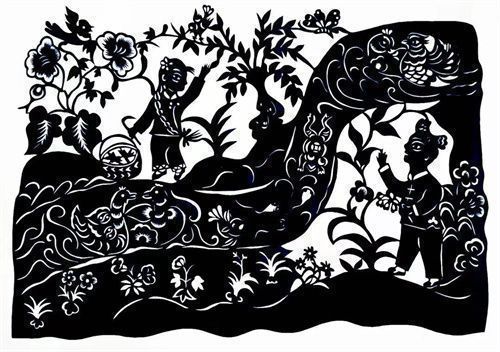

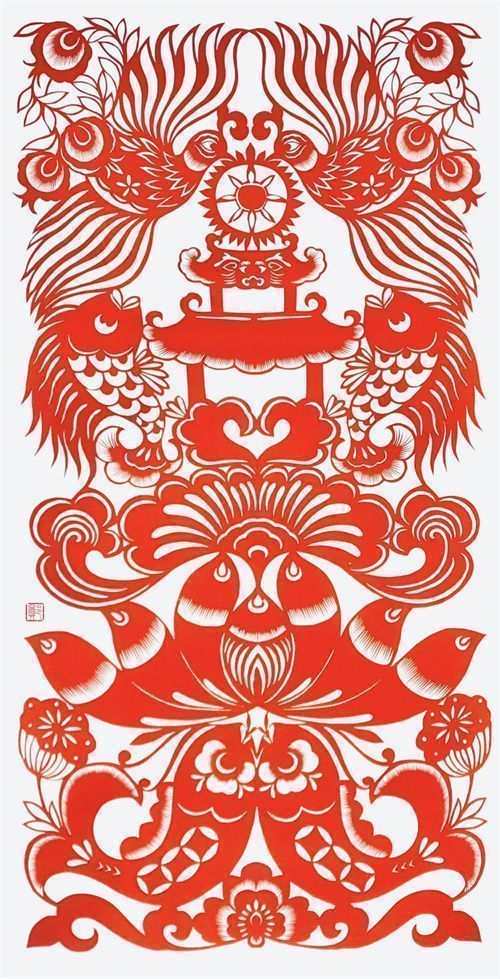

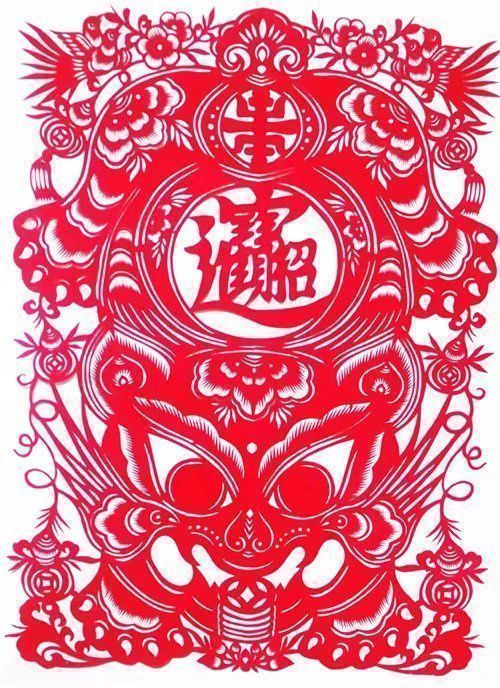

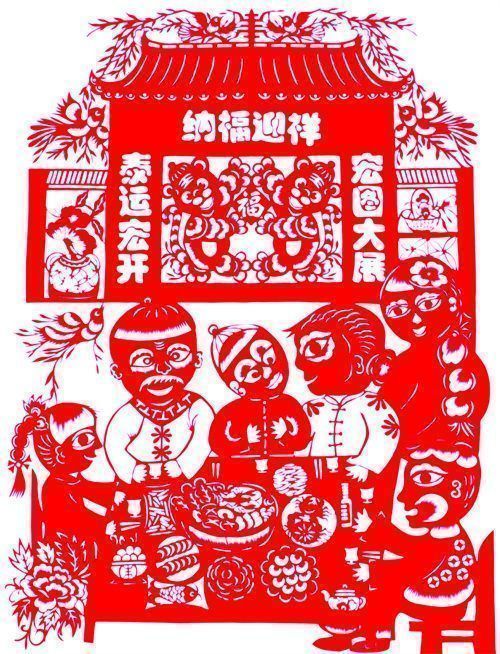

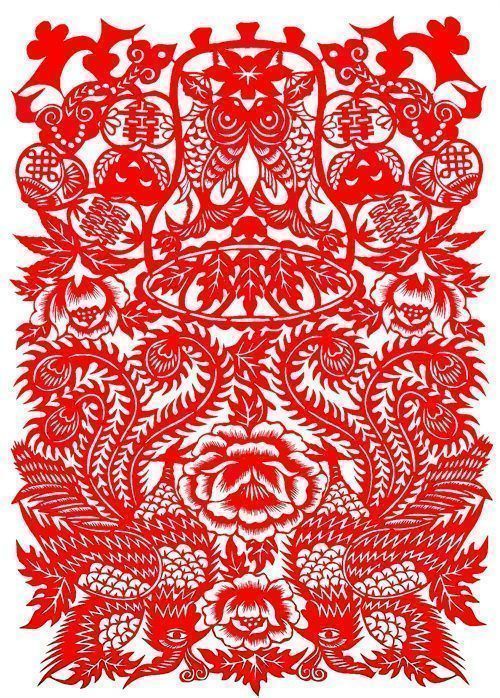

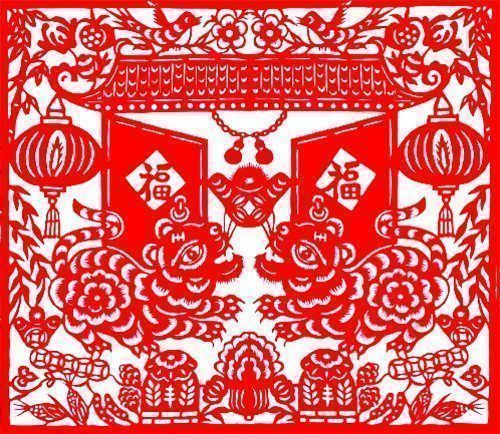

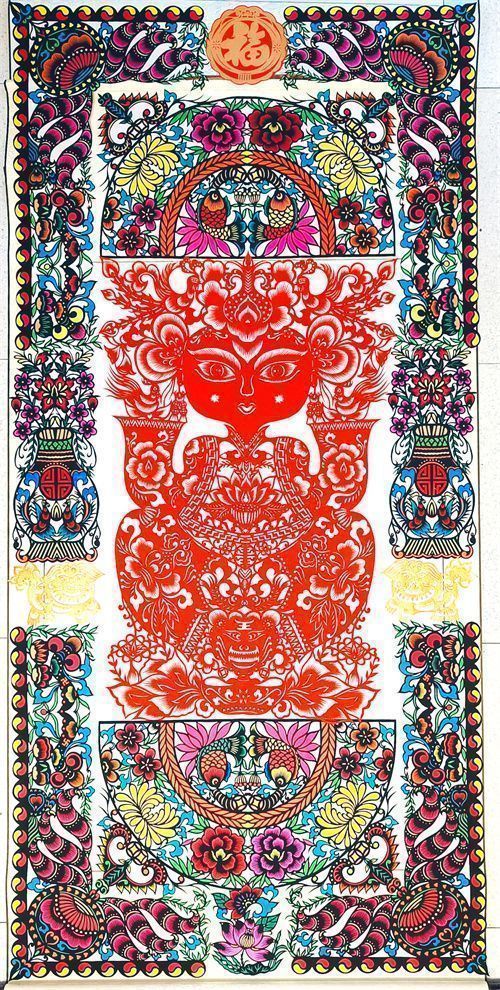

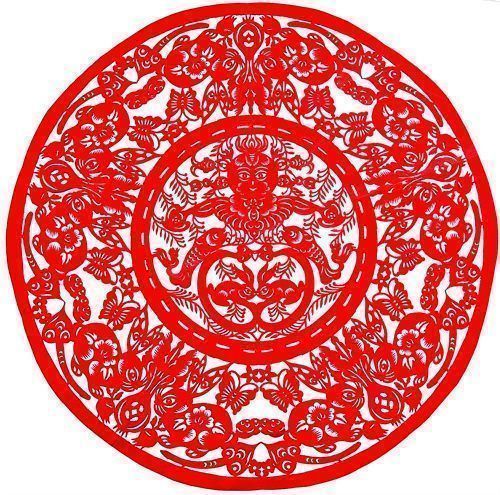

为了让大家了解真正的中国现代民间剪纸,我在这里选发近年来一些民间剪纸传承人创作的现代民间剪纸作品,供大家欣赏。这些传承人,大多是民间的农民或出身于农民家庭的知识分子,他们紧跟时代的步伐,在继承传统民间剪纸基础上努力创新。例如:陕西的余泽玲、李福爱、高玉兰、孙菁霞、李志梅、孟梅芳、郭佩珍、吴锦珍、曹毛女、李淑琴、李凤英、陈艳芬、郑飞燕、张玉芳、杨秀勤;山西的王计汝、崔春梅、郭润芝、杨毅、张善东、王春秀;内蒙的伍永娟、吕凤英;山东的齐秀花、任凭、黄玉华、陈淑香;宁夏的伏兆娥、赵文花;河南的畅杨杨、杨庆锋;甘肃的惠富君、曹永琴、成雪琴、段喜娥、张雪峰、马路、段彩霞、安惠玲、赵兴萍;安徽的程兴红;河北的石俊凤等等,他们是新一代有文化的民间剪纸传承人。从小都受到妈妈、奶奶的传授熏陶,打下了扎实的传统文化和民间剪纸的基础。由于长期生活在农村乡镇,熟悉农村乡镇生活,加之接受了城市文化和现代生活的影响,在内容、形式、材料上,都进行了大胆的创新,创作了不少反映农村现代生活题材和主题的民间剪纸,既传统,又时尚,发展为新一代现代民间剪纸,成为中国现代民间剪纸引领的先锋主力军,也是中国现代民间剪纸发展的方向。例如:郭佩珍的《乡城一片好风光》,此作品是郭佩珍在77岁到82岁耗时五年完成的精品之作。长13米宽90厘米。作品从自己居住的地方开始把佳县古城到白云道观完整剪在纸上,佳州古城整体坐落在山峰,黄河在县城脚下汤汤而过,白云道观整体的庙宇建筑全部剪于纸上(白云道观是中国西北地区最大的道观),作者生活在黄河岸边,作者把自己在生活中的所见所闻整体的表现在纸上。作品内容丰富,全面展现了黄河岸边人们的生活和民俗,同时也能了解当地道教文化。看过作品的人惊叹敬佩使人犹如亲临佳县。

中国剪纸非遗究竟怎样引导?怎样传承?怎样发展?它关系到我国剪纸是世界非遗的声誉,也关系到我国文艺发展的方向,这是值得大家关注和讨论的问题。

著名非物质文化遗产研究专家、中国非遗保护工作专家委员会副主任乌丙安先生在他写的文章《民俗文化遗产保护中的文化修复与维护》中指出:“那些企图用伪民俗假冒非物质文化遗产的行为,不仅与文化替代无关,而且是对非遗保护的恶意破坏。”又指出:“特别对那些动用替代手段对文化遗产造成歪曲破坏后果的做法,更应该认真严肃地彻底改正过来。”

(作者系南京大学文化与自然遗产研究所副所长、研究员、原中国民间剪纸研究会创始人、常务副会长兼秘书长)

著名非物质文化遗产研究专家田青先生在他写的文章《两岸如何面对中华传统文化》中指出:“我们面对的问题己经不是传统文化要不要保护了,而是怎样引导,怎样传承,怎样让传统文化在‘热’的情况下不失去本身的特性。”我深有体会,非常赞同他的观点。为此,我就中国民间剪纸的发展导向谈些看法。

我国民间剪纸历史悠久。早在三千多年的夏商时期,我们的祖先就创造了在金属箔片、布帛、兽皮、鱼皮、树叶等薄片材料上剪镂形纹的技艺。到汉代发明纸张后,这种技艺材料就应用到纸质上,成为名符其实的“剪纸”,一直流传民间。随着我国古代对外开放、丝绸之路的开通,我国民间剪纸艺术传播到世界。我们调查,至今全球五大洲许多国家都有剪纸。这门艺术形式己成为世界性的民间艺术灿烂之花。它的历史之久,作者之多,流传之广,内蕴之深,影响之大,是世界上任何民间艺术形式难以比拟的。中国作为世界剪纸的发源地和深厚的传统文化,已成为联合国教科文组织唯一批准的世界非物质文化遗产项目。同时,也是中国非物质文化遗产项目之一。

自从中国剪纸成为世界非物质文化遗产项目之后,濒临衰落的中国民间剪纸受到政府和国民的重视,各地成立剪纸组织,举办剪纸展览,出版剪纸书籍,组织剪纸培训班,学校开设剪纸课,争报县、市、省、全国非遗传承人等,这门民间技艺逐渐得到修复与维护,火热起来。这本来是令人高兴的事。但我却由高兴转向担忧、痛心。为什么呢?因为我在热闹中看到了一系列的乱象与挑战,主要表现在以下几方面。

伪非遗、假手艺的剪刻纸到处泛滥

我国向联合国教科文组织申报剪纸为世界非物质文化遗产,是以历史悠久、民俗深厚、技艺独特的传统民间剪纸申报成功的。我们需要抢救、修复、保护的是这些传统民间剪纸。可是,近年来,由于不懂非遗剪纸的官员、“专家”、画家、商人的参与炒作,己经背离了非物质文化遗产“抢救为主、保护第一、合理利用、传承发展”的方针,他们以政绩、赚钱为目的或以“创新”为借口,错误地将我国传统民间剪纸引导到产业化、低俗化、绘画化、西洋化、机器化的发展道路。有的地方官员,为了“政绩”和经济利益,自我吹嘘,盲目开发剪纸产业园,获取上级拨发的文化资金;有的“专家”认为“中国传统民俗剪纸已经衰落为消失的母亲河”、“民间剪纸发展的高峰期已经过去、创作的黄金时代已经过去,最后将走向消亡,今后重点发展的是画家操持的表现新内容或明确主题思想的新剪纸,这是一种具有现代生活气息和时代感的新型美术品种”、“中国剪纸艺术己经发生了‘胚变’”、“剪纸艺术由传统向现代嬗变”、“要发展学院派的现代剪纸”,极力贬低传统民间剪纸,鼓吹剪纸产业化、低俗化、绘画化、西洋化、机器化,甚至有人狂言“剪纸就是过了刀的画,根本不存在民间剪纸,农村老大娘算什么剪纸大师,我才是刻纸大师”,公然提出“要颠覆传统”、“颠覆中国剪纸界,化下里巴人为阳春白雪”;有的商人公开叫嚷他们是“发展中国剪纸的主力”、“我搞剪纸就是为了赚钱”,为此,他们不择手段,抄袭、剽窃、倒买倒卖他人作品,花钱买荣誉证书称号,用电脑、激光机器批量生产刻纸;有的剪纸展览大赛评委绝大多数是外行官员和无资格水平低的假专家,评奖不公平,良莠不分;有的不懂剪纸非遗的媒体记者编辑盲目宣传。由于上述原因,致使在剪纸展览、旅游市场上到处出现许多变异、假冒、低劣、失去中国传统民间剪纸特性的剪刻纸。

文化产业是发展我国经济的战略方针。但不是所有的文化都能搞产业,特别是以“抢救为主、保护第一”的非物质文化遗产,更要慎重对待。剪纸作为非物质文化遗产,可以合理利用其技艺资源创意衍生品投入市场,产生一定的经济效益,改善提高剪纸传承人的生活,保护他们的积极性和传统技艺。但如果一味为了赚钱,成为市场经济的奴隶,充满铜臭气,那是糟蹋、破坏剪纸非遗。

学校和社会剪纸教育

思想、教学方法的误导

我从事民间剪纸(非遗剪纸)教育近六十年。我认为在学校和社会上开展非物质文化遗产教育,是保护非物质文化遗产的重要措施。请非遗传承人和非遗专家到学校、社区宣讲非遗知识,传授非遗技艺;在学校开设非遗课程或选修课;在大学招收非遗研究生,举办非遗研修班;政府主管非遗部门和非遗保护中心举办非遗传承人培训班、研修班,都是可行的举措。正因此,我在1985年创办了“中华剪纸函授中心”;1993年我在南京大学率先在高校中开设了“中国民俗艺术(剪纸)”选修课,第一个提出“民间艺术进校园”的倡议。现在,全国已有不少大中小学、幼儿园、青少年宫开设了剪纸等非遗技艺课。有的大学也开办了以剪纸为主的非遗研修班或招收了研究生。文化部非遗司及有的省市非遗主管部门和非遗保护中心也举办了剪纸等非遗传承人培训班。甚至有的无办学资格的社团或老年大学也办起了剪纸培训班。

看来,大家对非遗教育重视了,但是,存在的问题仍不少,最严重的问题是缺乏懂剪纸非遗知识和技艺的教师及规范的剪纸非遗教材。目前从事剪纸非遗教学的教师绝大多数是从美术学院毕业的年轻人,他们在美术学院接受的是西方美术和中国正统美术教育,对中国民间剪纸等非遗知识和技艺几乎不了解或肤浅了解。他们的教育思想和教学方法仍沿用美术学院学的那一套,殊不知美术与民间美术是两种不同的造型体系。有的教师对剪纸非遗传承没有感情,他们怎能去教好剪纸非遗课呢?即使有的教师想教好剪纸非遗课,又苦于专业知识的缺乏和技艺的不会,感到无所适应。他们只好从新华书店购买一些不规范的剪刻纸技法书,然后依照书中的教学方法,复印图样,让学生依照一些绘画化的没有传统剪纸特性的图样剪刻。结果学生只会复制,不会创作。这不仅误导了学生,脱离了培养学生制作能力、想象能力、创造能力、审美能力素质教育的目的和传统民间剪纸非遗的语言,而且使我们学校剪纸非遗教学走上了一条歪路。

现在,从事非遗保护管理工作的官员,有些人是从别的行业调进,他们不懂剪纸非遗,在办剪纸非遗传承人培训班或研修班时,竟聘请不懂剪纸非遗的“专家”来教剪纸非遗传承人,真是颠倒真假,误导学员。有的美术学院尽管打着“非遗”旗号,招收研究生,举办研修班,可是,他们并不是真心实意去教学生学习、研究、创作、传承中国剪纸非遗,而是以“创新”为幌子,去指导学生模仿西方剪纸,完全失去了中国化的民间剪纸特性,将学生引导到全盘西化的歪门邪道上。

在继承传统民间剪纸根基上

发展中国化的现代民间剪纸

我认为,剪纸非遗教学、创作、研究必须要贯彻“复兴中华民族传统文化”、“不要去中国化”的指示精神,引导青年一代继承中国传统文化,认真学习中国传统民间剪纸技艺,在此基础上努力创新,与时俱进,发展中国化的现代民间剪纸。这就是我们老一辈民间艺术专家提出的“要站在巨人的肩膀上起步”。这个“巨人的肩膀”就是传统,就是由历代前人智慧积累成的金字塔。这是我们中华民族的“魂”,如果抛弃这个民族的“魂”去发展什么“新剪纸”,是没有多大价值可谈,也不会受到人民大众的欢迎。民间剪纸是历代劳动人民在民俗生活中创造、流传、享用的一种民间艺术形式。其作者主体和主流是人民大众。它来自民间,应该回到民间,活在民间,为人民大众服务。

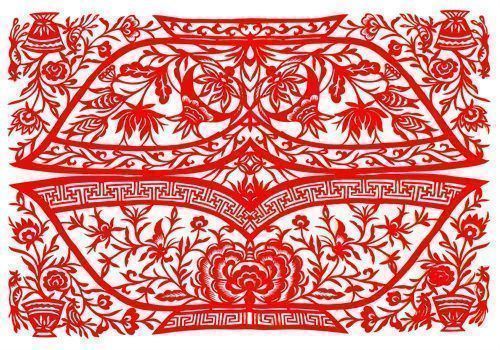

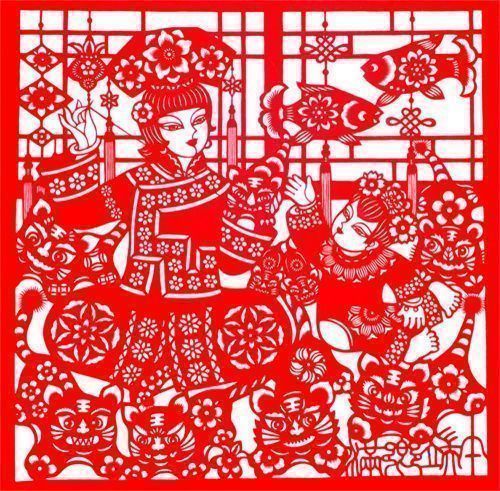

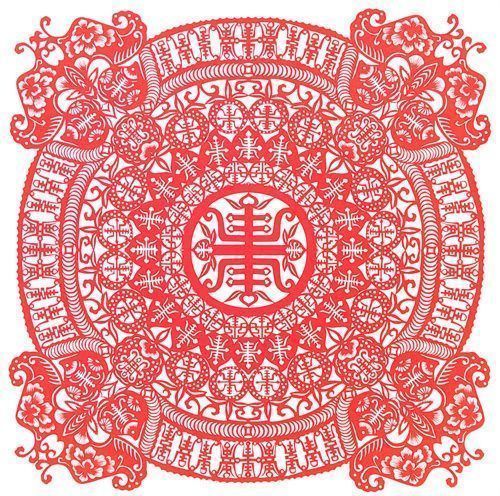

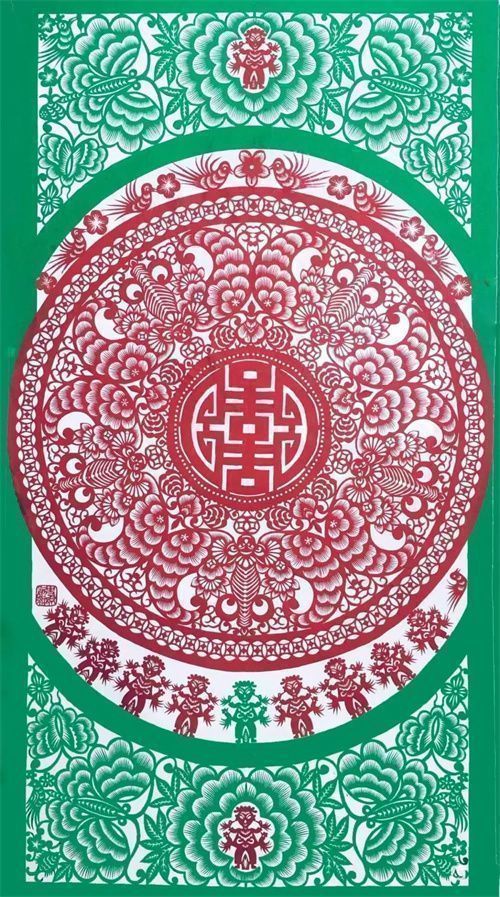

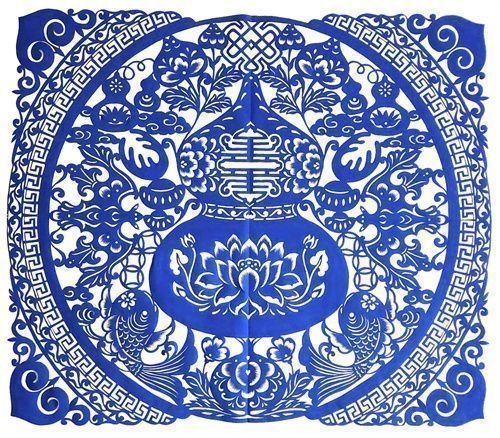

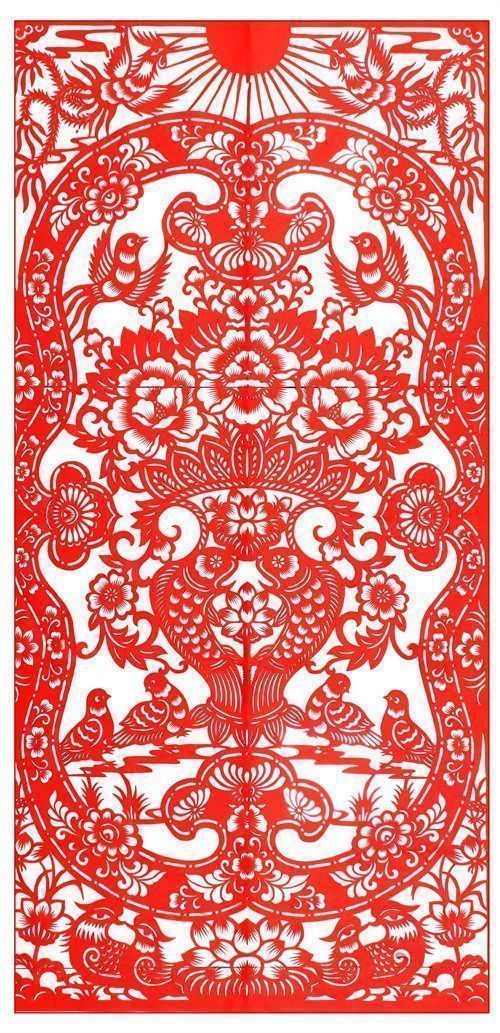

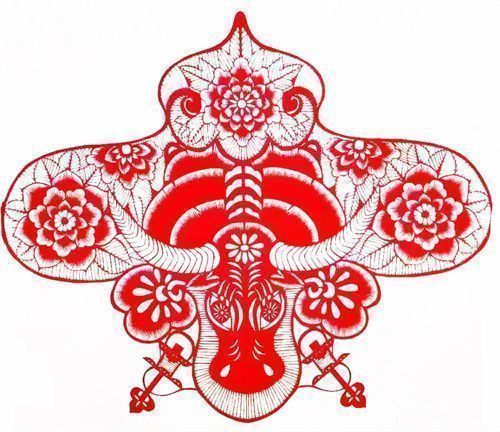

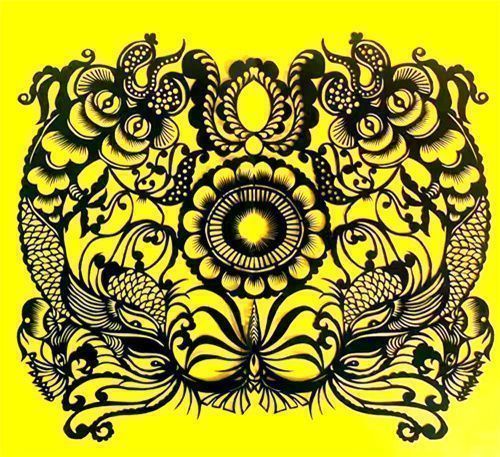

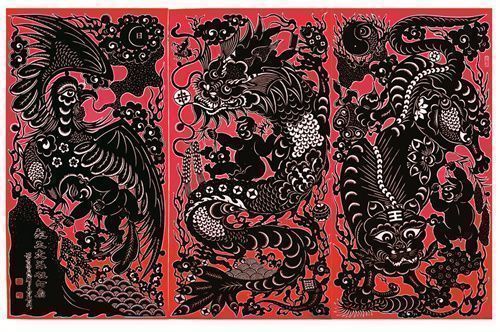

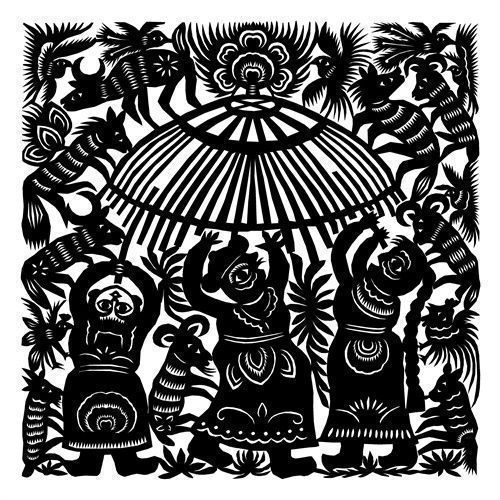

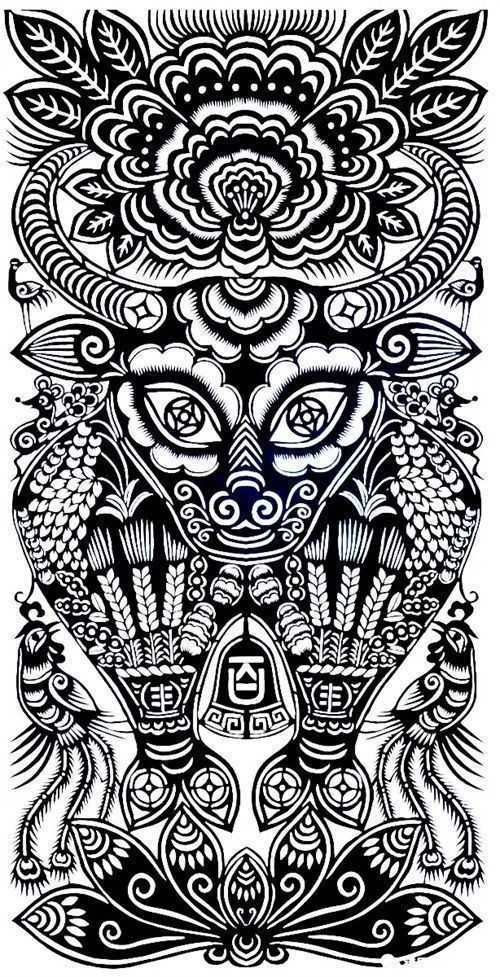

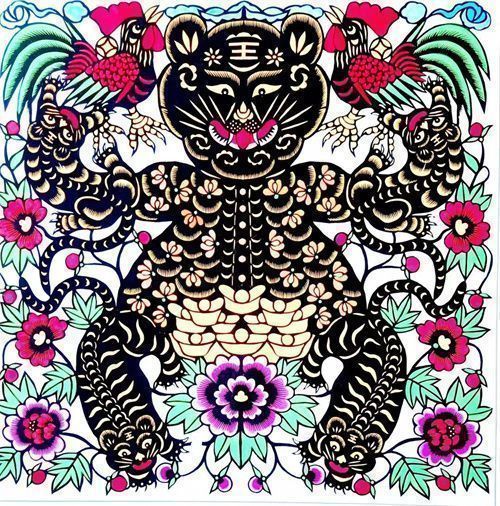

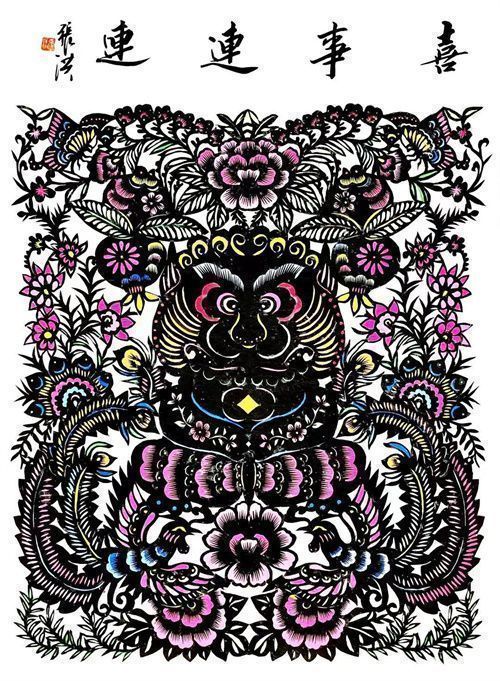

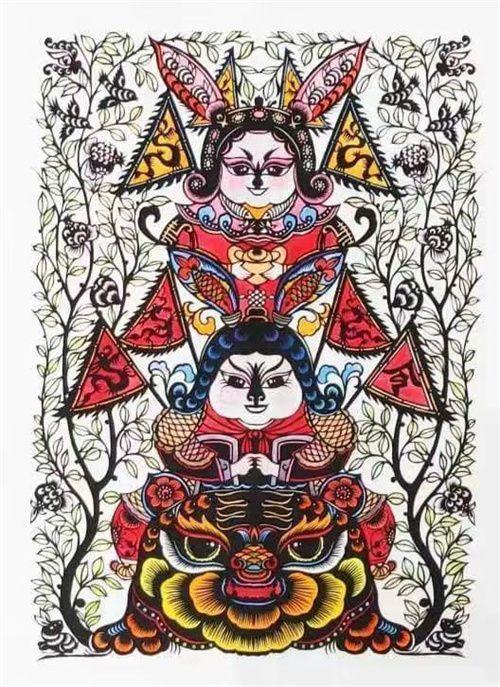

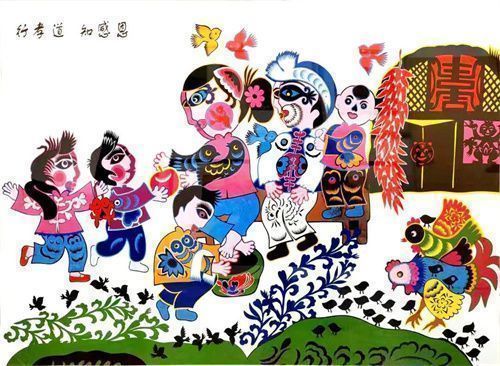

民间剪纸是意象造型。所谓“意象”,就是意念中的形象,不是自然中的形象。这种意象“以意构象,以象寓意”。为塑造“意象”,作者往往打破客观时间、空间、比例、透视、体积的限制,任意发挥主观想象,运用平面、简括、夸张、添加、拼连、套叠、装饰、复合等造型方法和象征、谐音、拟人等表现方法,寓意深厚的文化内蕴,表达作者的思想感情,反映劳动者的民俗生活。因而它的群体性、传承性、民俗性、象征性、实用性的特点最明显。随着时代的前进,传统民间剪纸也在自发地、自然地创新发展,它既保留了“巨人”母体的遗传基因,又随着时代的变化从内容和形式都在发生更新,体现了它的现代化和时尚化。现代民间剪纸比学院派画家的所谓“新剪纸”、“现代剪纸”更有广阔的发展前途。

“艺术真谛在民间”,作为学院派画家应该虚心向民间学习,参照现代民间剪纸的发展道路,绝不能用洋化的艺术理念和方法去异化、改造、阻碍、误导、代替现代民间剪纸传承人的创新发展。因为中国传统民间剪纸是民间美术的组成部分,它与西方美术和中国正统美术是不同的造型体系。我们学院派画家接受的西方美术和正统美术教育较多,对中国传统民间剪纸缺少学习和了解。因而在创新中往往失去了传统文化的根基,搞出来的作品不伦不类,成为无本之木、无源之水。黄宾虹先生说:“毫不究心古法者,妄欲推倒古人,与自己创造,真无异于呓语耳?”、“初学便在脱化,无一真实全蹈虚伪。”这话是很对的。有些剪纸初学者,对传统民间剪纸的历史、特征、规律、审美、内涵等都还不了解,甚至连基本技法和表现手法都还没有掌握,便狂妄地想推翻传统,奢谈创新,这是很糟糕的。创新,不是空中楼阁,也都需要有个基础,有个“先拿到手”才能谈得到“化”的过程。否则就是个想说而说不出话来的哑巴。即使搞出来的作品,也是虚伪的,绝不是什么新东西。这种剪刻纸的“创新”,只追求形式上的现代性和新鲜劲,却丢掉了剪纸最本质的东西——是人对民俗生活的理解、对生活之美的追求、对思想情感的寄托。一句话,这种“创新”剪刻纸,脱离了民俗生活,脱离了人民大众,脱离了民间主流,脱离了生存土壤,脱离了传统根脉,失去了民间剪纸的灵魂和价值,已无民间剪纸语言和特性。这种剪刻纸怪胎的产生,只是把剪刻纸当作谋取利益的“摇钱树”,成为市场经济的奴隶,充满了铜臭气。正如一些评论家对这些所谓的“创新”剪纸的评价“只是过了刀的油画、版画、国画、漫画等绘画形式的翻版”,充满了“学生腔和西洋味、缺钙、贫血、媚态、虚假,不如现代民间剪纸有味”。

艺术是需要不断创新,与时俱进,才有生命力。但是,不能割断传统去“创新”。我们提倡继承中国传统民间剪纸,目的是为了紧跟时代,发展创新性的中国化现代民间剪纸。在创新中,要加强中外剪纸交流,这样可以互相了解,欣赏、借鉴、吸收,但务必为我融化,洋为中用,不能盲目崇洋媚外,“以洋为尊”、“以洋为美”、“唯洋是从”,全盘学习、替代、洋化。我国现代民间剪纸的创新发展绝不能“去中国化”、“去主流化”、“去人民化”,不然,就不叫中国民间剪纸了。

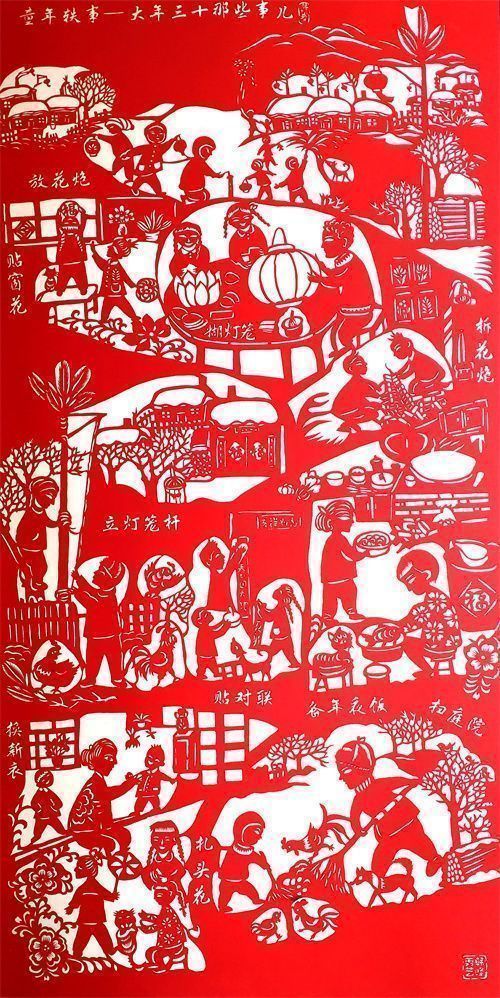

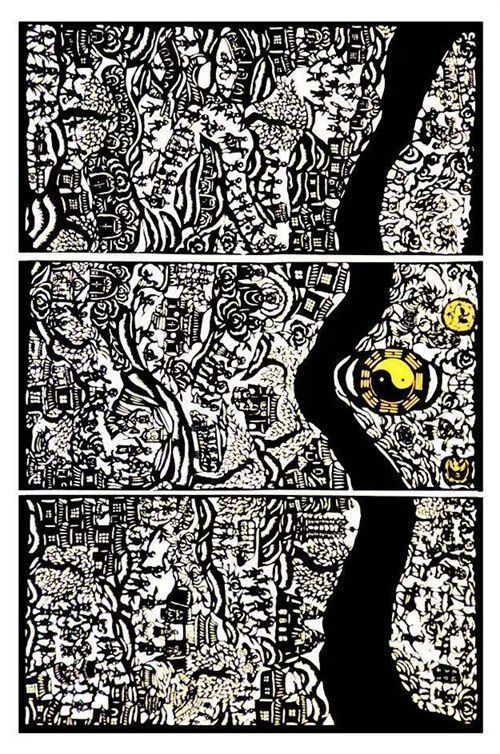

为了让大家了解真正的中国现代民间剪纸,我在这里选发近年来一些民间剪纸传承人创作的现代民间剪纸作品,供大家欣赏。这些传承人,大多是民间的农民或出身于农民家庭的知识分子,他们紧跟时代的步伐,在继承传统民间剪纸基础上努力创新。例如:陕西的余泽玲、李福爱、高玉兰、孙菁霞、李志梅、孟梅芳、郭佩珍、吴锦珍、曹毛女、李淑琴、李凤英、陈艳芬、郑飞燕、张玉芳、杨秀勤;山西的王计汝、崔春梅、郭润芝、杨毅、张善东、王春秀;内蒙的伍永娟、吕凤英;山东的齐秀花、任凭、黄玉华、陈淑香;宁夏的伏兆娥、赵文花;河南的畅杨杨、杨庆锋;甘肃的惠富君、曹永琴、成雪琴、段喜娥、张雪峰、马路、段彩霞、安惠玲、赵兴萍;安徽的程兴红;河北的石俊凤等等,他们是新一代有文化的民间剪纸传承人。从小都受到妈妈、奶奶的传授熏陶,打下了扎实的传统文化和民间剪纸的基础。由于长期生活在农村乡镇,熟悉农村乡镇生活,加之接受了城市文化和现代生活的影响,在内容、形式、材料上,都进行了大胆的创新,创作了不少反映农村现代生活题材和主题的民间剪纸,既传统,又时尚,发展为新一代现代民间剪纸,成为中国现代民间剪纸引领的先锋主力军,也是中国现代民间剪纸发展的方向。例如:郭佩珍的《乡城一片好风光》,此作品是郭佩珍在77岁到82岁耗时五年完成的精品之作。长13米宽90厘米。作品从自己居住的地方开始把佳县古城到白云道观完整剪在纸上,佳州古城整体坐落在山峰,黄河在县城脚下汤汤而过,白云道观整体的庙宇建筑全部剪于纸上(白云道观是中国西北地区最大的道观),作者生活在黄河岸边,作者把自己在生活中的所见所闻整体的表现在纸上。作品内容丰富,全面展现了黄河岸边人们的生活和民俗,同时也能了解当地道教文化。看过作品的人惊叹敬佩使人犹如亲临佳县。

中国剪纸非遗究竟怎样引导?怎样传承?怎样发展?它关系到我国剪纸是世界非遗的声誉,也关系到我国文艺发展的方向,这是值得大家关注和讨论的问题。

著名非物质文化遗产研究专家、中国非遗保护工作专家委员会副主任乌丙安先生在他写的文章《民俗文化遗产保护中的文化修复与维护》中指出:“那些企图用伪民俗假冒非物质文化遗产的行为,不仅与文化替代无关,而且是对非遗保护的恶意破坏。”又指出:“特别对那些动用替代手段对文化遗产造成歪曲破坏后果的做法,更应该认真严肃地彻底改正过来。”

(作者系南京大学文化与自然遗产研究所副所长、研究员、原中国民间剪纸研究会创始人、常务副会长兼秘书长)

前 言

黄本亮

阳春三月,中华大地上的各种美好如期而至。经南京大学文化与自然遗产研究所中国民间剪纸联盟群一个多月筹备,“中国民间剪纸精品展”与大家见面了。中国是一个多民族国家。多民族剪纸如繁花镶嵌于中华大地,自由生长,尽情绽放。

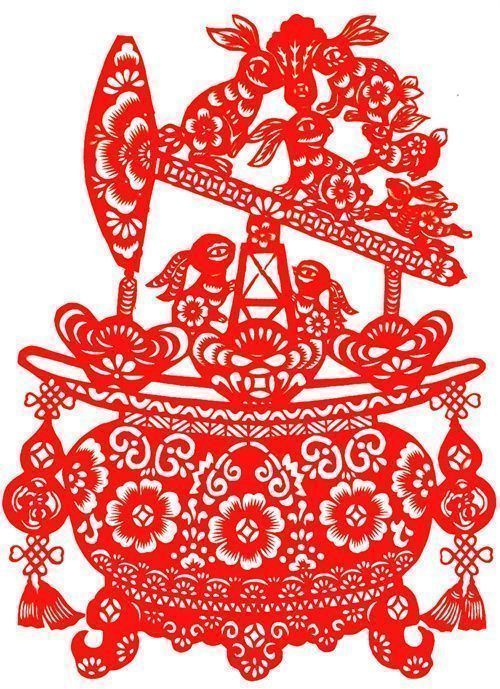

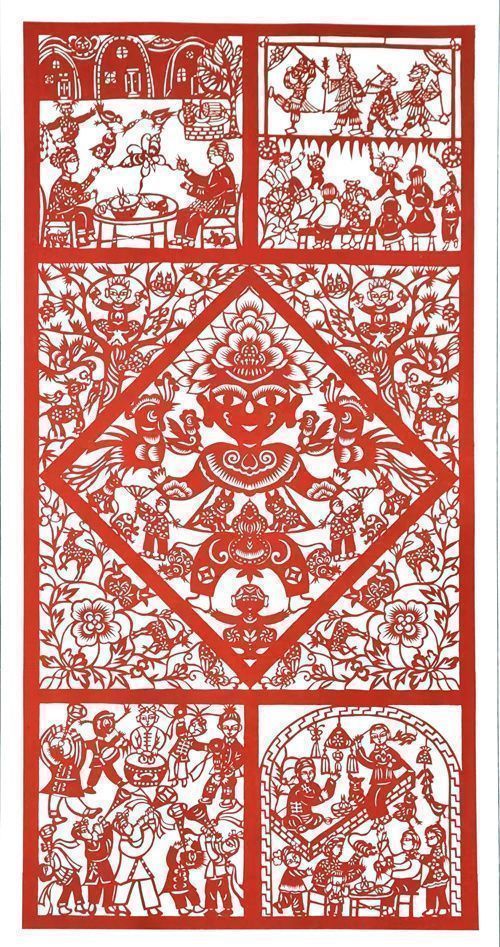

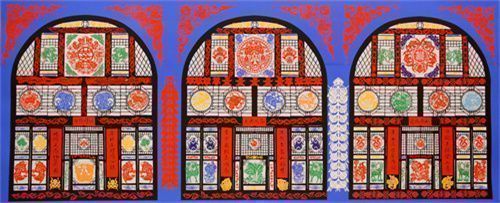

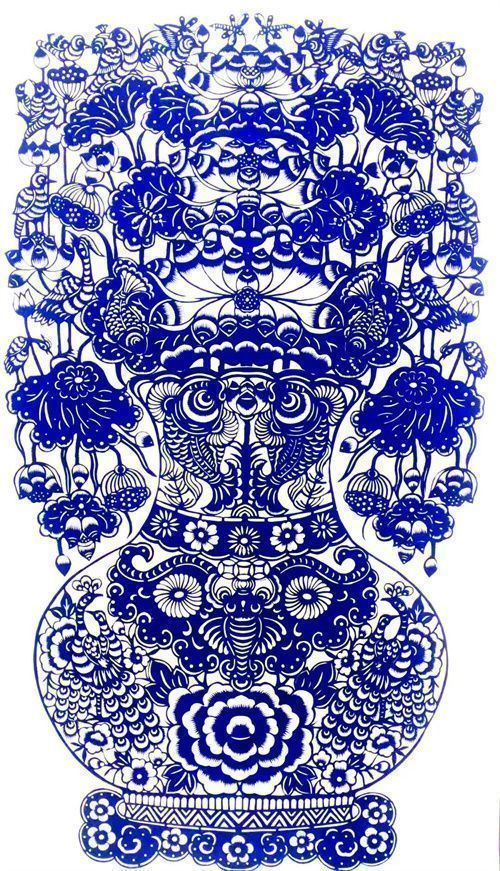

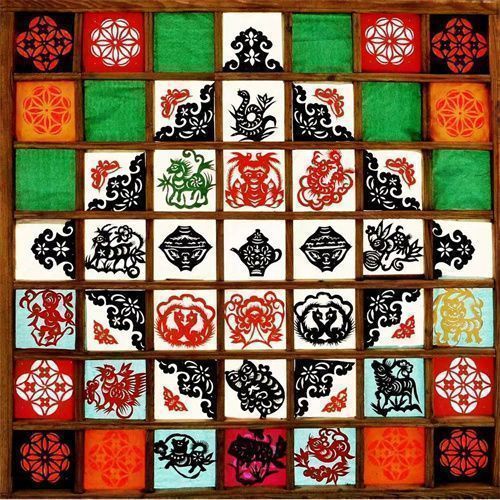

本次剪纸精品展汇聚了中原旱地农业文化圈、江南稻作文化圈、北方森林草原游牧文化圈、西南高原农牧文化圈近二百幅传统民间剪纸。展出的剪纸是从数百幅作品中挑选的精品佳作,题材丰富,内涵深邃,有十二生肖,有祈子延寿,有招财纳福,有讴歌盛世;功能多种多样,有窗花,有花样,有民俗物品;剪纸风格也十分多元,有粗放,有质朴,有细腻,有奔放,诠释了多民族剪纸的发生、发展与多元形态。中华民族是一个共同体。透过这些剪纸,中华民族的思维认知、历史记忆、情感信仰、审美取向、文化血脉与精神统一性跃然纸上。

举办本次民间剪纸精品展,通过图像与文本的对话,剪纸与生活的勾连,追溯民间剪纸艺术的真、善、美,以剪纸展览的方式构筑中华民族共有精神家园,向勤劳、质朴、智慧的民间剪纸艺人致敬。同时,也是传承、发展、保护非遗民间剪纸。

本次剪纸精品展汇聚了中原旱地农业文化圈、江南稻作文化圈、北方森林草原游牧文化圈、西南高原农牧文化圈近二百幅传统民间剪纸。展出的剪纸是从数百幅作品中挑选的精品佳作,题材丰富,内涵深邃,有十二生肖,有祈子延寿,有招财纳福,有讴歌盛世;功能多种多样,有窗花,有花样,有民俗物品;剪纸风格也十分多元,有粗放,有质朴,有细腻,有奔放,诠释了多民族剪纸的发生、发展与多元形态。中华民族是一个共同体。透过这些剪纸,中华民族的思维认知、历史记忆、情感信仰、审美取向、文化血脉与精神统一性跃然纸上。

举办本次民间剪纸精品展,通过图像与文本的对话,剪纸与生活的勾连,追溯民间剪纸艺术的真、善、美,以剪纸展览的方式构筑中华民族共有精神家园,向勤劳、质朴、智慧的民间剪纸艺人致敬。同时,也是传承、发展、保护非遗民间剪纸。

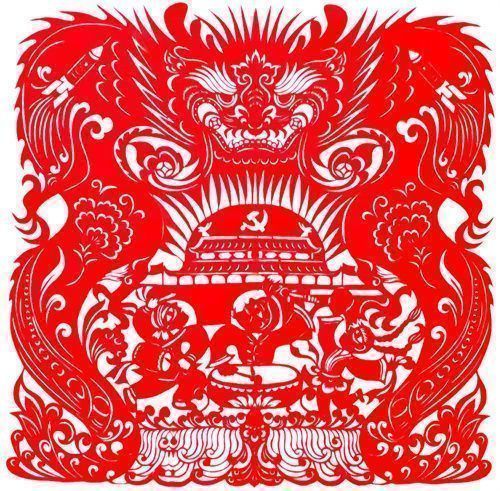

“中国民间剪纸精品展”作品展示

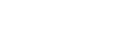

《赛龙舟》徐阳

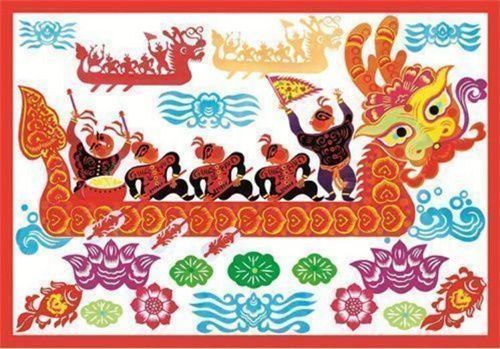

《赛龙舟》徐阳 《猴骑狮》张彩花

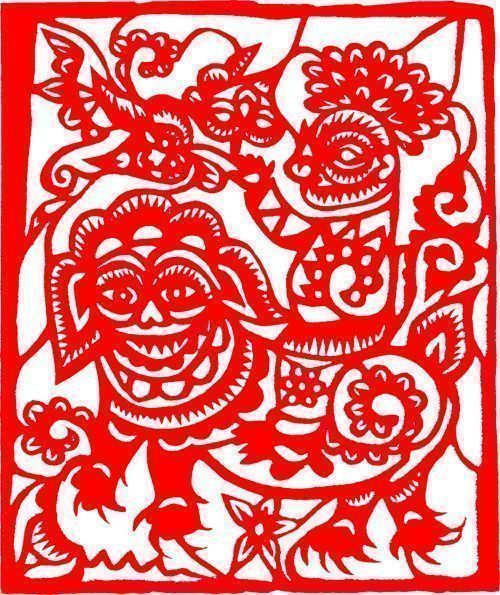

《猴骑狮》张彩花 《百鸟朝凤》潘奇

《百鸟朝凤》潘奇 《盲人说唱:红军东征》郭润芝

《盲人说唱:红军东征》郭润芝 《草原人心系奥运》杨月英

《草原人心系奥运》杨月英 《关东女人》陈维珍

《关东女人》陈维珍 《扣碗》朱元芝

《扣碗》朱元芝 《大年三十那些事儿》韩峰

《大年三十那些事儿》韩峰 《满乡端午》王新立

《满乡端午》王新立 《母亲》王柏芹

《母亲》王柏芹 《千年庞涓万古流芳》武小汾

《千年庞涓万古流芳》武小汾 《暖窑》姚瑞萍

《暖窑》姚瑞萍 《百寿贺岁图》张晓青

《百寿贺岁图》张晓青 《艾虎》李淑琴

《艾虎》李淑琴 《窗花风采》张玉芳

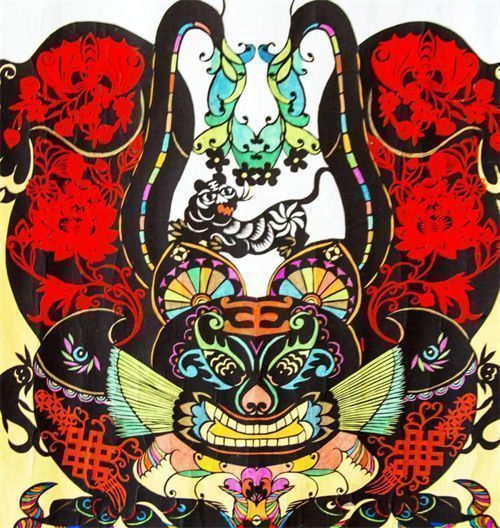

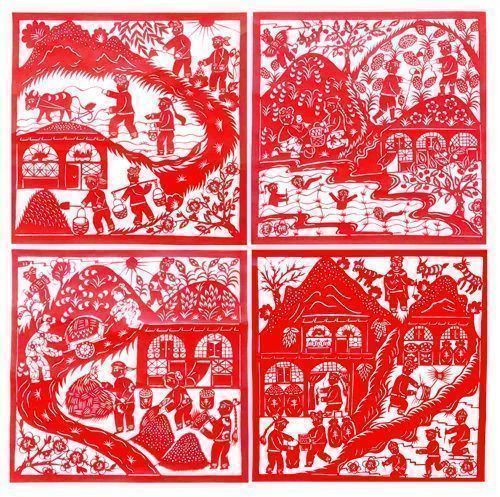

《窗花风采》张玉芳 《春夏秋冬》4幅组图朱新华

《春夏秋冬》4幅组图朱新华 《大河之南》畅杨杨

《大河之南》畅杨杨 《帝尧故里之捎子面》张宁

《帝尧故里之捎子面》张宁 《福寿康宁》史婷

《福寿康宁》史婷 《福寿六合图》包卫立

《福寿六合图》包卫立 《富贵平安》程兴红

《富贵平安》程兴红 《富贵如意》李雪莲

《富贵如意》李雪莲 《红红社火喜迎春》周俐佼

《红红社火喜迎春》周俐佼 《葫芦娃》王玉兰

《葫芦娃》王玉兰 《虎虎生威》刘玉玲

《虎虎生威》刘玉玲 《吉祥如意福高照》霍嘉敏

《吉祥如意福高照》霍嘉敏 《家在运河畔》唐小婷

《家在运河畔》唐小婷 《剪花花》修丽娟

《剪花花》修丽娟 《金牛奋蹄》齐秀花

《金牛奋蹄》齐秀花 《静候花开》郭巧丽

《静候花开》郭巧丽

《聚宝盆里采油树,采油树上结金兔》史学俊

《连升富贵》陈淑香

《连升富贵》陈淑香 《龙飞凤舞》李凤英

《龙飞凤舞》李凤英 《龙生虎养雕打扇》杨毅

《龙生虎养雕打扇》杨毅 《龙腾盛世平安中华》崔春梅

《龙腾盛世平安中华》崔春梅 《陇东拾遗》蒋立贞

《陇东拾遗》蒋立贞 《蒙古包》伍永娟

《蒙古包》伍永娟 《牛百岁》段喜娥

《牛百岁》段喜娥 《牛背上的春天》伏兆苗

《牛背上的春天》伏兆苗 《女娲造人》马新红

《女娲造人》马新红 《平安如意》惠富君

《平安如意》惠富君 《萨满九女神》闫雪玲

《萨满九女神》闫雪玲

《陕北过大年》刘琴

《陕北窑洞》张锦芳

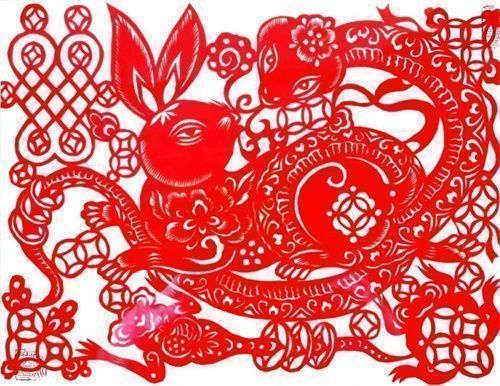

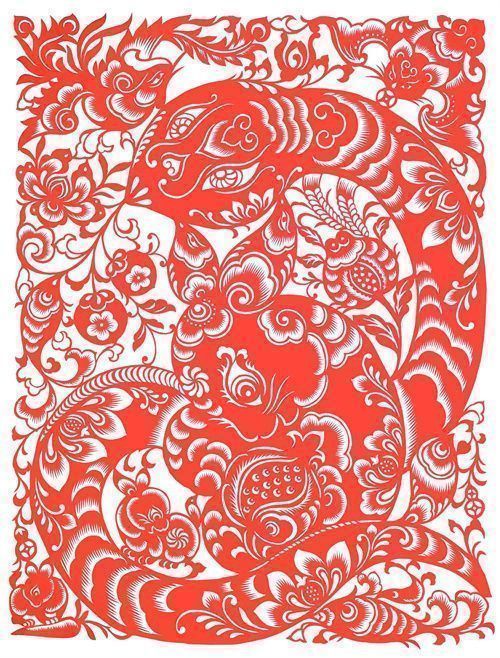

《陕北窑洞》张锦芳 《蛇盘兔》伏兆娥

《蛇盘兔》伏兆娥 《蛇盘兔》刘振莲

《蛇盘兔》刘振莲 《蛇盘兔》张秀英

《蛇盘兔》张秀英 《蛇盘兔》郑飞燕

《蛇盘兔》郑飞燕 《蛇盘玉兔喜事多》吕凤英

《蛇盘玉兔喜事多》吕凤英 《生命之源》段彩霞

《生命之源》段彩霞 《狮子滚绣球》曹毛女

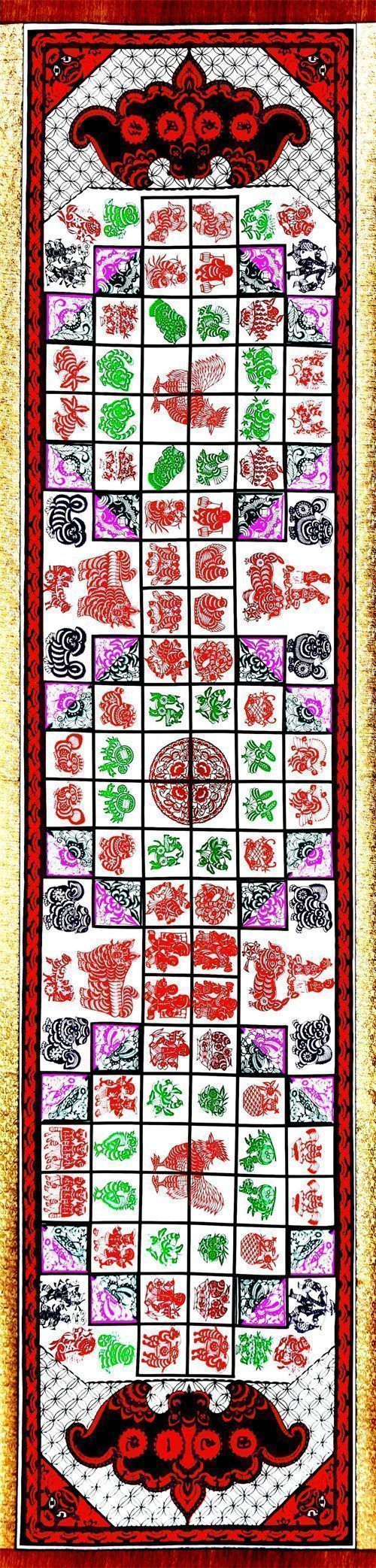

《狮子滚绣球》曹毛女 《十二生肖福》衣培娟

《十二生肖福》衣培娟 《水清人美鱼儿欢》韩淑凤

《水清人美鱼儿欢》韩淑凤 《宋韵甬存-王安石治鄞》何贤顺

《宋韵甬存-王安石治鄞》何贤顺 《太平盛世》朱宜英

《太平盛世》朱宜英 《天府印象》耿学彬

《天府印象》耿学彬 《童心向党》冯晓庆

《童心向党》冯晓庆 《五福齐盘窗花》梁维珍

《五福齐盘窗花》梁维珍 《五谷丰登歌盛世》李福爱

《五谷丰登歌盛世》李福爱 《五虎吉祥》杨秀勤

《五虎吉祥》杨秀勤 《喜气盈门》黄玉华

《喜气盈门》黄玉华 《喜事连连》张洪

《喜事连连》张洪 《喜迎二十大》宋彩琴

《喜迎二十大》宋彩琴 《新年画》张欣

《新年画》张欣 《行孝道知感恩》曹永琴

《行孝道知感恩》曹永琴 《一个在山上一个在沟,啦不上话话招一招手》高玉兰

《一个在山上一个在沟,啦不上话话招一招手》高玉兰 《一品清莲》刘玉英

《一品清莲》刘玉英 《一座山》张秀兰

《一座山》张秀兰 《玉兔保平安》郭金芳

《玉兔保平安》郭金芳 《跃龙门》郑晓筠

《跃龙门》郑晓筠 《吉虎镇宅》赵金芳

《吉虎镇宅》赵金芳 《天佑中华》王雪平

《天佑中华》王雪平 《年夜饭》吴海凤

《年夜饭》吴海凤 《平安富贵》王忠文

《平安富贵》王忠文 《福虎迎春》许麦英

《福虎迎春》许麦英 《福满四季》张锦霞

《福满四季》张锦霞 《福娃报春》李云宝

《福娃报春》李云宝 《磨眼听老鼠娶亲》康翠娥

《磨眼听老鼠娶亲》康翠娥 《蝴蝶扑瓜瓜》付清欢

《蝴蝶扑瓜瓜》付清欢 《陕北风情》孟梅芳

《陕北风情》孟梅芳了解更多中国民间剪纸信息

请点击打开下面二维码

以上图文版权所有,违者必究。

供稿:南京大学文化与自然遗产研究所《中国民间剪纸》微刊编辑部

总编:陈竟

主编:余继平

执行副主编:郑晓筠

责任编辑:肖鸿敏 邓昕辰